汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

李书福:“资本市场的大门关闭时,真正的产业变革才刚开始。”

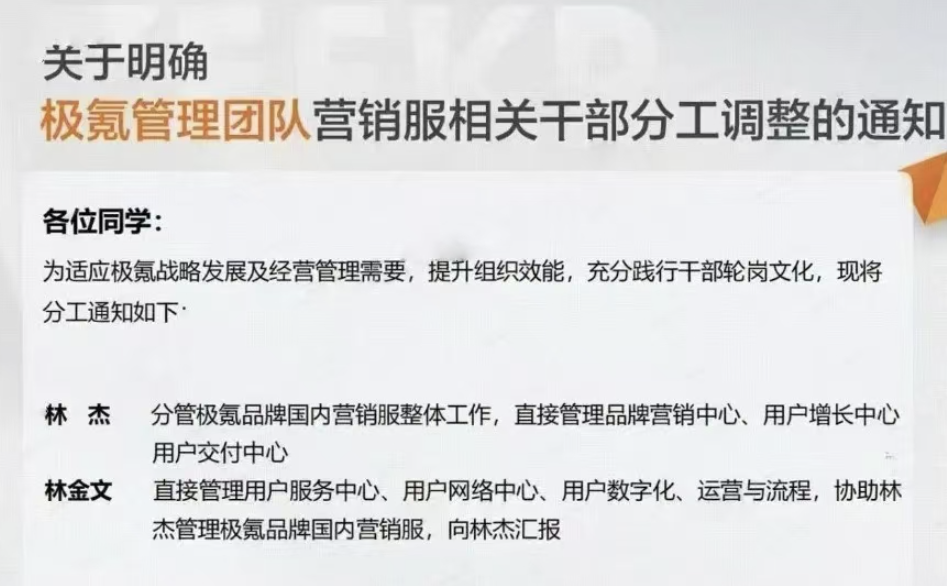

5月4日,领克销售公司总经理林杰出任极氪品牌国内营销服务负责人,全面接管品牌营销、用户增长与交付体系。

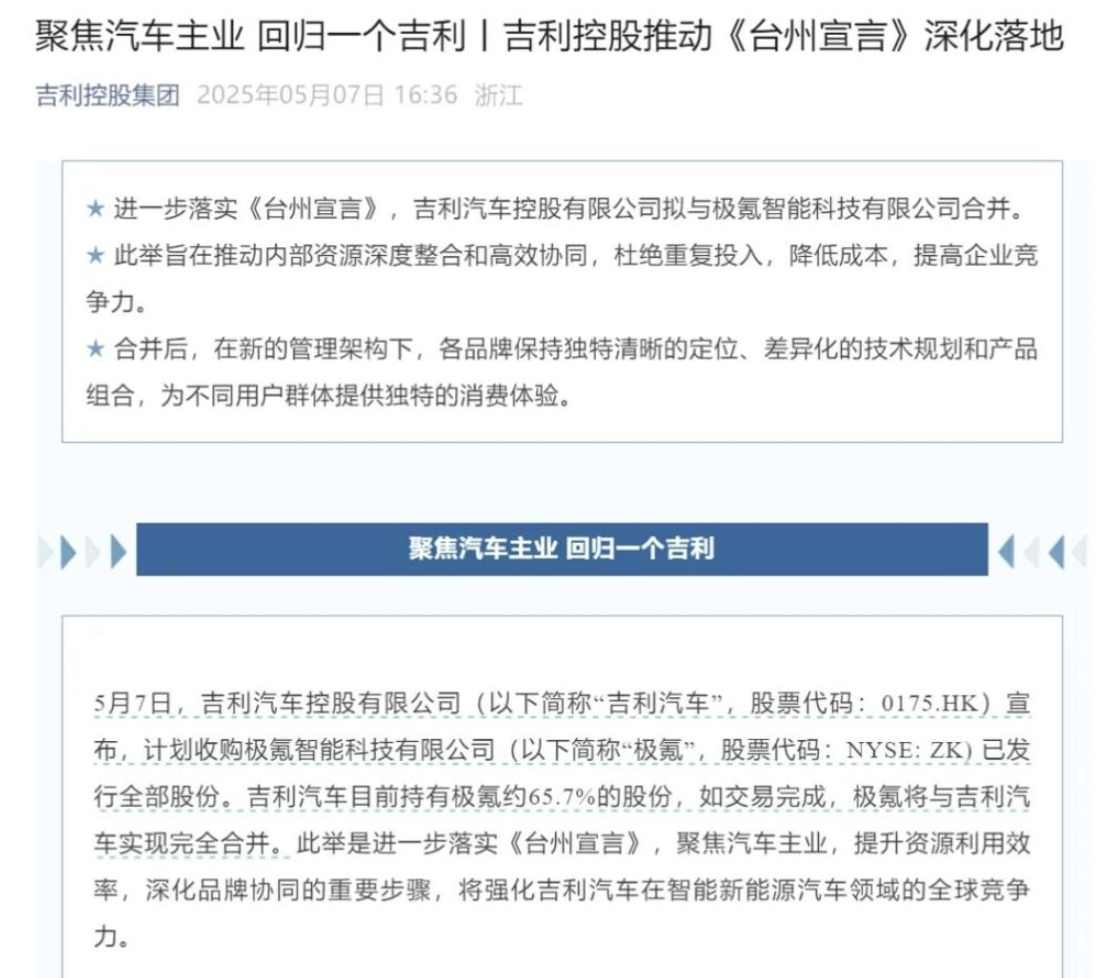

5月7日,吉利汽车(HK.0175)有意将美股上市公司极氪(NYSE:ZK)并入,成为全资附属公司,实现私有化后极氪将于纽交所退市。

美股退市叠加人事变动,极氪品牌和吉利集团最近一直盘踞热搜,极氪私有化这一动作表面上是“壮士断腕”,极氪上市仅一年便退市,必然引发短期利空——对吉利资本运作能力和极氪独立性的质疑。

但从历史角度来看,将时间回拨到2014年,吉利把全球鹰、英伦、帝豪品牌合并回“一个吉利”,经历短暂负面效应后实现从42万辆到124万辆的跃升,成为自主品牌老大,开启属于吉利的“黄金时代”。而11年后,在中美博弈环境和新能源化竞争的新态势下,吉利的“二次整合”,主动收缩战线、以短期阵痛换取长期战略协同,会否是开启下一个黄金年代的契机?值得思考。

渠道革新:以“领克式打法”重构极氪

事实上,近两年极氪所呈现的困境,也导致原极氪品牌营销团队屡遭质疑,例如远离用户需求的营销活动,不够合理的改款升级,以及过度依赖一二线城市直营模式,忽视下沉市场布局等一系列原因,2025年前4个月销量仅完成年目标(32万辆)的18%,4月销量同比下滑15%。

所以,林杰的调任是吉利对极氪问题的直接回应,极氪与领克合并为极氪科技集团后,亟须打通技术、渠道与品牌资源,而林杰作为领克崛起的核心操盘手,是推动协同的最佳人选。

极氪2025年销量目标承压,需借助林杰的渠道改革与用户运营经验快速破局,以“领克式打法”重构极氪。所以不难理解,林杰接棒极氪后的首个动作是渠道革新:直营+代理制的“双线破局”策略。

一方面是下沉市场渗透,在四五线城市引入“合伙人模式”(代理制),依托吉利/领克体系内投资人的本地资源快速铺开渠道,2025年规划新增200家门店,年底总数达560家。

另一方面则是一二线城市提质,保留直营模式以维持高端服务标准,同时优化战区管理架构,提升市场反应效率。

再通过服务升级,如推出“三电不限里程终身质保”“24小时免费救援”等差异化服务,强化用户粘性。

与此同时,极氪的品牌定位将得到强化。整合后的吉利品牌矩阵会更加清晰,极氪也能更加专注于30万级以上的高端市场,与20-30万级的领克、10-20万级的银河各司其职,避免内耗竞争,也更专注于运营和树立高端品牌的差异化。

回归“一个吉利”的长期价值:从集团到品牌的协同效应

不仅是营销层面,极氪私有化后是多品牌内耗的终结,资源配置将优化。吉利过去十年通过收购和自创形成了十余个子品牌,但多品牌战略导致资源分散。极氪和领克就是非常典型的例子,在20-30万元价格带直接竞争,产品定位重叠引发内耗。私有化后,吉利可将SEA架构、三电技术等核心资源在集团内共享,预计研发投入减少10%-20%,供应链成本降低5%-8%。

而且在完成收购后,SEA浩瀚架构与CMA平台将实现技术共享,同样也将解决双品牌并行带来的研发重复投入问题。这种“战略收缩”本质上是对过去“品牌裂变”模式的纠偏。

还有一点,在中美贸易摩擦加剧的环境下,美股退市后的极氪可以规避美股严苛的信息披露要求,可以更灵活地推进固态电池、氢能源等前沿技术的研发,保持极氪品牌的技术驱动力,以面对未来全球汽车市场竞争。

吉利的私有化动作不仅是资本层面的重组,更是中国汽车工业从“规模驱动”向“质量驱动”转型的缩影。吉利控股董事长李书福强调,收购极氪的举动旨在落实《台州宣言》的“回归一个吉利”目标,通过整合资源“减少内耗、提升效率”,打造全球领先的智能电动汽车集团。

总结

吉利的私有化动作不仅是资本层面的重组,更是中国汽车工业从“规模驱动”向“质量驱动”转型的缩影。通过“技术-品牌-市场”三角生态的构建,吉利有望在智能电动时代形成差异化竞争力:技术端实现平台共享与标准输出,品牌端打造三级矩阵覆盖60%细分市场。

尽管短期内需平衡文化冲突与品牌独立性等挑战,但若协同效应如期释放,吉利或将成为全球新能源竞赛中的“中国样本”。正如李书福所言,“当资本市场的大门关闭,真正的产业变革才刚刚开始”。暂时的防守收缩,是为了更好地进攻,未来,一个聚焦主业、攥指成拳的吉利,或将在全球智能电动化浪潮中占据更重要的席位,有望开启吉利下一个黄金年代。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐