汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

7月15日,吉利汽车与极氪智能科技正式签署合并协议,极氪从纽交所退市并成为吉利汽车全资子公司。这场耗时近两年的资本整合,不仅是吉利控股集团《台州宣言》战略的全面落地,更意味着中国新能源汽车产业深度整合进入实质阶段。

当新能源赛道从“野蛮生长”迈入“存量博弈”,企业间的资源重组与战略协同已成为破局关键。吉利通过股权重构、架构重组与资源协同,试图以“一个吉利”的姿态,在技术、品牌与全球化三大维度构建更高效的竞争力。

“两横”布局打破品牌重叠困局

吉利与极氪的合并是一场涉及股权结构调整、治理体系优化的系统性工程。今年早些时候,极氪与领克率先进行了合并,成立极氪科技有限公司,而此次则是吉利与极氪科技再次进行合并。

合并前,吉利汽车已持有极氪65.7%的股份,此次通过现金与股权置换相结合的方式实现100%控股——交易对价为每股2.687美元现金加每股置换1.23股吉利新股,总估值约172亿元人民币。这一价格较极氪于非约束性报价函最后交易日收盘价溢价约18.9%,较截至非约束性报价函最后交易日止30个交易日成交量加权平均价溢价25.6%。

吉利集团表示,这一设计平衡了现金流压力与股东权益:现金部分保障了极氪原股东的即时收益,股权置换则强化了吉利汽车的股权集中度,推动极氪财务数据直接并入上市公司报表,进一步提升新能源业务在整体营收中的占比,为港股估值重构注入新动能。

合并完成后,吉利乘用车板块迅速完成“两横”架构重构:一方是整合吉利、银河、雷达等品牌的“吉利汽车集团”,聚焦10万-20万元主流市场;另一方是统辖极氪与领克的“极氪科技集团”,主攻30万元以上高端豪华新能源市场。

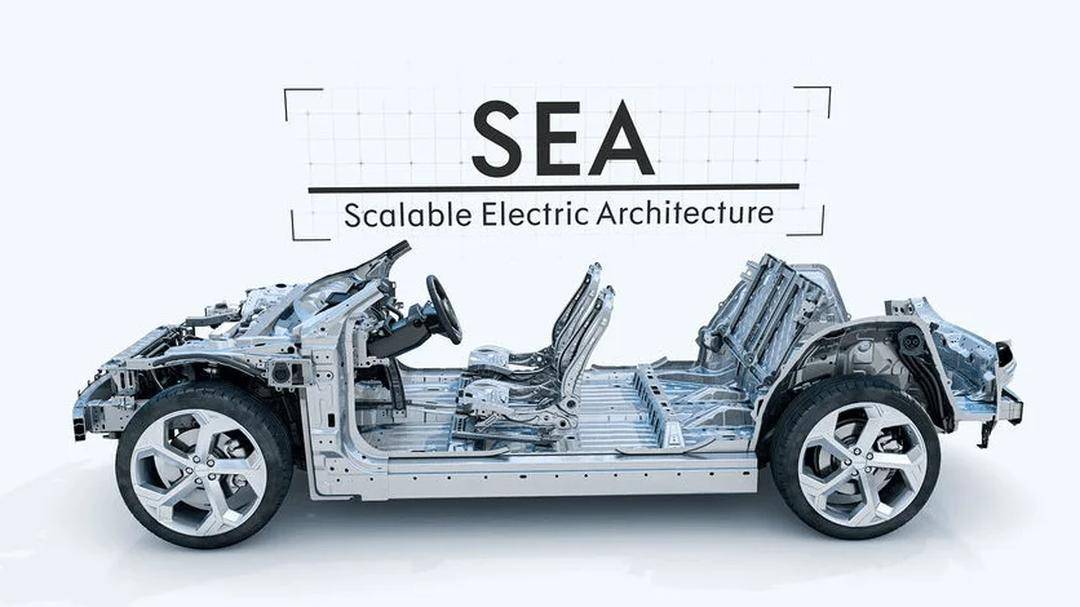

这种“两横”布局通过品牌定位形成互补,极氪以SEA浩瀚架构为核心,主打智能纯电高端市场;领克依托CMA架构与混动技术,覆盖20万元以上的年轻化、个性化需求;吉利银河则凭借雷神混动与智能座舱技术,巩固主流市场的性价比优势。三者共同构成覆盖10万-80万元价格带的全维度产品矩阵,解决了过去极氪、领克、几何等品牌因独立运营导致的定位重叠、资源内耗问题。

在组织层面,吉利同步推进技术资源与供应链的集中化管理。集团设立统一的技术研究院,统筹智能驾驶、车机系统、三电技术等核心领域的研发,避免各品牌重复投入;同时成立供应链公司,整合电池、芯片、原材料等采购需求,通过规模化议价降低成本。

数据显示,极氪与领克合并后,研发成本降低10%-20%,供应链成本下降5%-8%,这种协同效应在2025年上半年已直接转化为产品端的快速迭代——例如,基于SEA架构开发的吉利银河L7,研发周期较以往缩短30%,成本降低15%,上市首月即突破2万辆销量。

《台州宣言》驱动的战略转型

2024年9月发布的《台州宣言》,是吉利此次整合的核心。这份以“战略聚焦、整合、协同”为关键词的文件,直指中国车企在新能源下半场的生存法则,当行业从“政策驱动”转向“市场驱动”,从“增量争夺”转向“存量博弈”,企业必须告别“多生孩子好打架”的粗放模式,转向“精准发力、生态共赢”的精细化竞争。

《台州宣言》的首项核心是“战略聚焦”——告别过去十年“全面开花”的品牌策略,集中资源发展智能电动技术,回归“一个吉利”。过去,吉利通过孵化极氪、领克、几何、翼真等多个子品牌抢占细分市场,但也导致资源分散:极氪专注纯电高端,领克深耕混动年轻化,几何瞄准10万元级市场,翼真布局MPV领域,看似全面,实则内部竞争激烈。

2024年11月,极氪完成对领克51%股权的收购,终结了两大高端品牌的平行竞争;2025年1月,翼真、雷达等品牌并入吉利银河,形成“轿车-SUV-MPV-皮卡越野”全品类矩阵。这种“收缩式聚焦”取得了初步成效:2025年上半年,吉利新能源渗透率从2024年的52%提升至73%,销量同比增长73%,超行业平均增速。

如果说“战略聚焦”解决了资源分散问题,“技术协同”则构建了更深层的竞争壁垒。极氪的SEA浩瀚架构、麒麟电池、智能座舱系统等技术,不再局限于单一品牌,而是成为吉利全系共享的资源池。

以SEA架构为例,该平台原本仅为极氪专属,整合后吉利银河系列基于SEA架构开发的车型,可直接复用三电系统、底盘技术及电子电气架构,研发周期缩短30%,成本降低15%。供应链层面,吉利将旗下金砖电池、神盾短刀电池等业务统一为“神盾金砖电池”品牌,通过规模化采购降低原材料成本,同时与宁德时代深化合作,强化上游议价权。

这种技术生态的构建,使吉利在2025年上半年推出“千里浩瀚”全域智能驾驶方案,覆盖从10万元至80万元级车型,实现“技术反哺全品牌”。

“全球化突围”则是《台州宣言》的第三大支柱,极氪的退市与整合,暗含吉利对全球化战略的调整:此前,极氪在美上市面临中概股监管风险与估值低迷的双重压力,退市后其资源可更灵活地投入欧洲、中东等海外市场。

合并后,吉利计划将极氪的海外渠道与本土制造能力结合,2025年目标进入50个国家,并在欧洲建立本地化生产基地。同时,通过整合沃尔沃、极星等品牌的海外资源,吉利试图构建“中国研发全球制造本地服务”的闭环——极氪009在欧洲市场的定价策略,将依托沃尔沃的本地化团队优化;领克在中东的渠道网络,将与吉利银河的新能源车型共享。这种全球化布局,不仅提升了吉利的海外市场份额,更通过技术输出与品牌合作,逐步掌握全球新能源产业链的话语权。

整合的代价和博弈

企业整合的成败,最终取决于能否转化为可持续的竞争力。从半年度的市场表现看,吉利与极氪的合并已在创新效率、盈利水平与组织韧性层面显现出积极信号,但深水区的挑战同样不容忽视。

首先是品牌定位的平衡难题:极氪的高端化形象可能因技术下沉至吉利银河而稀释——例如,当银河L7搭载与极氪001同源的三电系统时,部分消费者可能质疑极氪的“高端溢价”合理性。

其次是组织文化的融合障碍:独立运营多年的极氪团队与吉利传统体系存在管理理念差异——极氪更强调“互联网式”的快速迭代,而吉利更注重“制造业式”的稳健流程,这种差异曾导致双方在产品定义、供应链决策上出现分歧。

最后是价格战压力下的盈利可持续性:2025年上半年,新能源车均价已下降12%,吉利需在成本控制与产品力提升间找到新平衡点——若过度依赖规模效应压缩成本,可能削弱技术研发投入;若过度追求高端化,则可能丢失主流市场份额。

吉利与极氪的合并,通过资本整合、技术协同与全球化布局,吉利试图构建一个“技术驱动、生态共赢”的新能源势力圈。正如李书福所言:“没有退路,就是胜利之路。”在新能源赛道的下半场,吉利能否将“一个吉利”的战略势能转化为市场动能,能否在品牌定位平衡、组织文化融合与盈利模式创新中找到最优解,将成为最为关键的问题。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐