汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

“一口价”吞噬司机血汗钱?

“现在每天跑15~16个小时,但是只能赚到四五百块,跟前几年完全不同了,我都想回老家了。”

从2018年就在上海开网约车的王师傅说道。不止王师傅,如今在外跑得时间越来越长,赚到手的钱却越来越少,这似乎成为了网约车司机的共同写照。

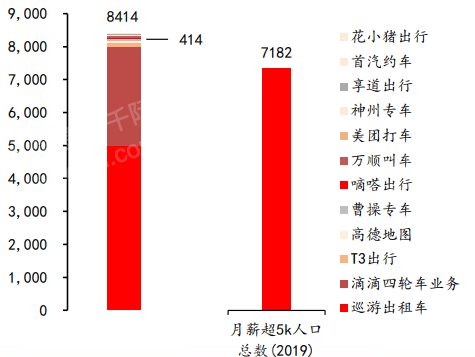

更让王师傅们担心的是,整个网约车行业运力趋于饱和。去年以来,全国多地发布网约车行业风险预警,提醒有意从事网约车经营的企业和个人,谨慎理性入行。

不仅如此,“反内卷的风”也吹到了网约车领域。据媒体报道,仅7月以来,就有多地主管部门出手,对网约车平台低价无序竞争进行整治。这背后不容忽视的现实是,当前网约车行业仍然呈现出明显的供需失衡状况。

另外,网约车整单价格下降,网约车平台的日子也不好过。那么他们该何去何从?

市场风险加剧

从去年开始,我国多地开始发布网约车发展现状及市场风险提示,网约车单车日均订单量约12~14单,增长逐渐放缓。

河南郑州出租汽车监管平台监测数据显示,当地网约车单车日均营运时长约9.5个小时,最长营运时长可达15个小时,单车日均订单量约14单,毛收入约210元,部分从业人员月净收入不足4000元。

海南海口市抽样调查结果显示,海口市网约车日均完成订单量处于0~5单的约占36.1%,处于6~10单的约占33.0%,11单及以上的约占30.9%。全职网约车驾驶员日均上线时间约13小时,扣除平台抽成后的日均营运流水处于200元~280元区间内。

多地数据传递出市场运力饱和的信号,从业者们对此亦是感同身受。

“以前单量多时,可以说根本就没有休息的时候。可是后来经常送完一单,要边开边等很久才能接到下一单。”在成都开网约车的小李这样描述他感受到的行业变化。

2016年开始,小李在成都开始跑网约车,彼时月流水常在8000元以上,但不料“这两年行业越来越‘卷’”,直到去年年底,他的月均收入下降到4000元上下,他告别网约车行业,开始在其他行业找出路。

“市场在收缩,很多人不愿再入行。”小李直言。

中国人民大学公共管理学院教授、首都发展与战略研究院研究员张友浪分析认为,目前网约车司机单量下降、收入下降有多方面原因。首先是市场供需失衡,一些城市的网约车平台数量增加,许可运营的车辆、从业驾驶员供给超出需求,导致大量车辆处于空驶状态,无法有效匹配乘客需求。

“除了供需失衡,平台间为争夺市场份额,往往采取激烈的竞争策略,以低价促销和补贴等手段吸引更多乘客。这种竞争迫使驾驶员不得不降低接单价格,进一步压缩了司机的收入空间。”张友浪说。

不过近期多地开始约谈平台,重点也并非简单叫停“一口价”,而是更多聚焦于司机自愿选择权——不得将接单结果与司机考核、赋分强制挂钩。

此举是在乘客低价需求与司机收入保障之间寻求微妙平衡,司机可依据自身情况灵活选择,乘客若坚持“一口价”则需接受可能更长的等待时间。这背后其实是市场“无形之手”在自愿机制下构建的一种隐秘的利益平衡。

业内认为,“一口价”是否构成内卷或“低于成本价倾销”,关键在其定价机制本身。若“一口价”的设置明显低于成本价,的确不合理,也触及了竞争红线。这提醒平台,在“一口价”的定价机制上,当有更合理的标准。

因此,置于当前网约车市场真实的供需状况下,真正有效的反内卷必须超越对“低价单”的简单纠偏,而迈向更高维度的系统性治理。如司机长期诟病的平台抽佣比例过高,亟需更透明更合理的协商机制;平台派单算法的公平性,也应成为监管的重要切入点。

同时,随着市场的发展,网约车的服务标准也当更清晰——空调设置、车内卫生状况等基本服务细节,平台也应建立合理的引导与约束机制,而非将矛盾转嫁给给司机与乘客。

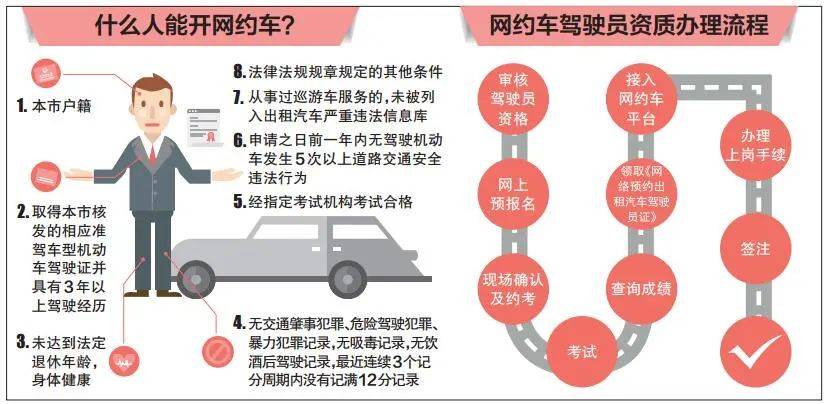

但更重要的则是打算入行的司机需要仔细分析当地网约车市场的供需情况、竞争态势,评估进入市场的可行性与潜在风险。合理规划车辆的购置、维护和运营成本,制定详细的财务预算,确保在低收益期内也能维持运营。

平台如何打破困局

由于网约车空驶率高、单量下降直接影响了司机的收入,导致驾驶员流失、从业积极性降低,进一步加剧了平台运营压力,利润空间随之被严重挤压。

这一点在“网约车老二”——曹操出行身上就表现得十分明显。

今年6月下旬,曹操出行在港股上市。作为行业排名第二的网约车公司,曹操出行的市场份额为5.4%,远低于滴滴70.4%的市占率。

但即便坐拥市场第二的江湖地位,曹操出行最近三年的经营亏损也并未停歇,2022年、2023年、2024年的经营亏损分别是18.66亿元、15.75亿元、8.01亿元,加起来三年的经营亏损达到了42.42亿元。

因此,曹操出行如果想要要走出亏损泥潭,除了自己节衣缩食之外,最大可能便是减少司机收入及补贴,这也可以解释为何司机们感觉钱越来越难赚了。

而在这背后,是国内网约车市场“一超”的市场格局,甚至可以称得上是“滴滴吃肉,其它喝汤”。毕竟“曹操们”如果要在有限的市场空间里面抢夺份额,自然难以避免“内卷”。以如祺出行为例,其在2024年的订单平均交易额进一步下滑至26.4元,较2023年同期的28元下降了5.7%。

所以越来越多网约车平台开始“另谋出路”。

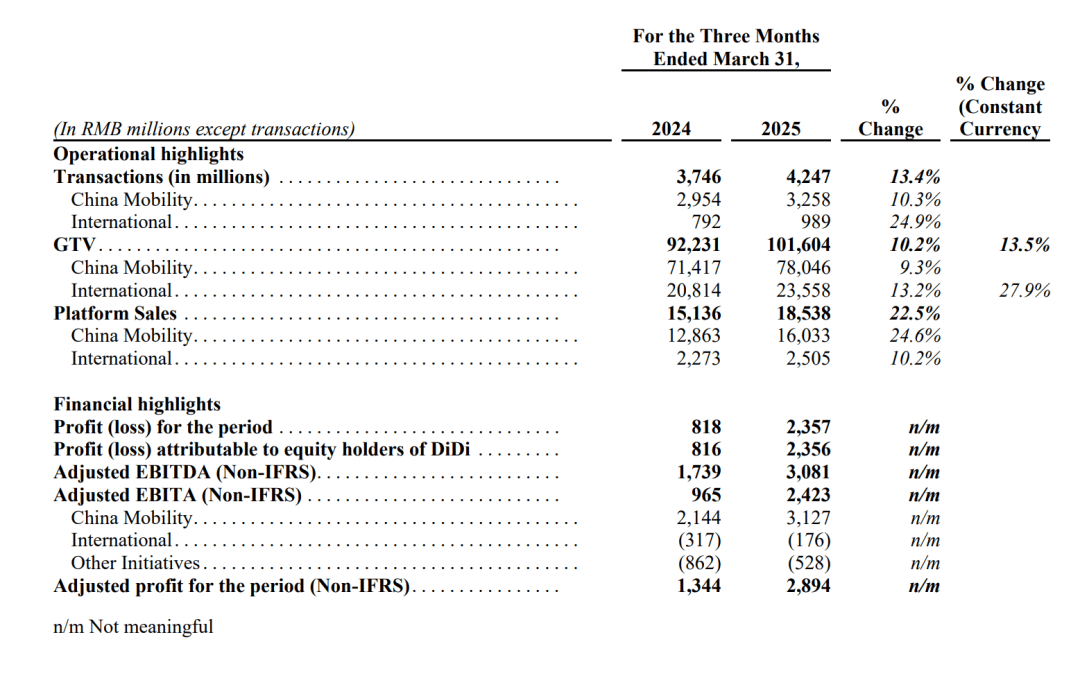

以滴滴为例,为了贴合近年来跨境游对于用车的需求,滴滴加大了在全球市场的投入,比如在韩国、新加坡、日本、马来西亚等9个国家的1200多个城市上线了海外打车;近期还将上线海外包车,首批覆盖新加坡、曼谷、普吉岛、首尔、东京悉尼等11个国家的26座热门城市。

据滴滴财报显示,2025年一季度其国际业务总订单量为9.89亿单,较去年同期增长24.9%,国际业务日均单量达1099万单。

可以说,相较国内激烈竞争而言,海外新兴市场存在广阔蓝海,滴滴出行可基于运营能力、核心资源优势,通过本地化服务和有效的投资深度挖掘海外市场增长空间。

另一方面,滴滴还在横向拓展很多新的业务,例如想要在自动驾驶技术上讲出新故事,目前除了和小鹏等新势力造车的合作,滴滴和广汽埃安联合打造的L4车型Robotaxi也将于今年底量产交付,2026年在广州和北京等部分区域示范运营。

还有一些平台则押注无人驾驶。

背靠上汽集团的享道出行已与Momenta达成战略合作,推动国内首个主驾无人L4级Robotaxi车队落地上海,计划在2026年内实现200辆的车队规模。

背靠广汽的如祺出行在招股书中提到,要在2026年实现将Robotaxi的单公里成本降至低于传统有人驾驶网约车。截至2025年2月底,如祺出行的Robotaxi合计超300辆。

毫无疑问,相较于单纯的“网约车运力供应商”,Robotaxi的想象空间显然更为广阔,高盛预测,2035年中国Robotaxi的市场规模将达470亿美元。

不过,当下Robotaxi还需要面临一系列的挑战,包括自动驾驶政策的不确定性、消费者对自动驾驶安全性的担忧,但最重要的是,Robotaxi的商业模式还未得到验证。

总的来说,无论是司机被迫“内卷”于漫长的工时与微薄的收入,还是平台深陷价格战与盈利困局,都昭示着旧有模式的难以为继。

摆脱困境,不能仅靠司机“熬”更长时间,也不能单凭平台“节衣缩食”或押注未来,或许还需建立更透明的抽佣协商机制、确保派单规则公平公正、制定清晰的服务标准并明确平台责任等基础性的治理变革,才是行业走出“内卷”泥潭、让方向盘重新成为生计而非枷锁的关键所在。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐