汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

文 字 | 汽车品评内容中心

设 计 | 胡 旭

一辆2吨重的电动SUV迎面撞飞8吨重卡,驾驶室如纸盒般撕裂翻倒——理想汽车发布会上的这一幕视觉奇观,在掌声未落时已滑向侵权的法律深渊。

如今,距离7月29日的理想汽车新品发布会过去已经10天的时间了,但发布会上那幕“重卡腾空”的碰撞画面,至今仍在汽车行业激起阵阵涟漪。

东风柳州汽车有限公司在7月31日发出严正声明,指控理想汽车“未经授权使用并扭曲传播”碰撞视频,行为“已构成严重侵权”,涉嫌违反《反不正当竞争法》、《广告法》及《民法典》。

一场关于科学真相与商业伦理的行业风暴其实早已拉开了帷幕。

碰撞测试的科学性质疑

据了解,东风柳汽由央企东风汽车集团与柳州国有资产经营公司合资创立,自1991年商用车基地投产就实现了年产销万辆,目前在商用车领域已经深耕34年。

而根据相关信息显示,此次参与到理想i8的测试视频的乘龙“重卡”型号为乘龙M3,确实自重近8吨,但是在相关汽车平台上显示的吨位级别仅为中卡,而非重卡,从严谨性上来讲,理想i8的测试视频已经失了先机了。

当8吨重卡在空中“弹飞”的画面反复播放时,无数的质疑声接踵而至,这场测试的核心争议首先指向其参数设定的真实性与物理合理性,而相关数据解析与模拟测试视频在互联网平台上层出不穷,不合理之处被尽数提及。

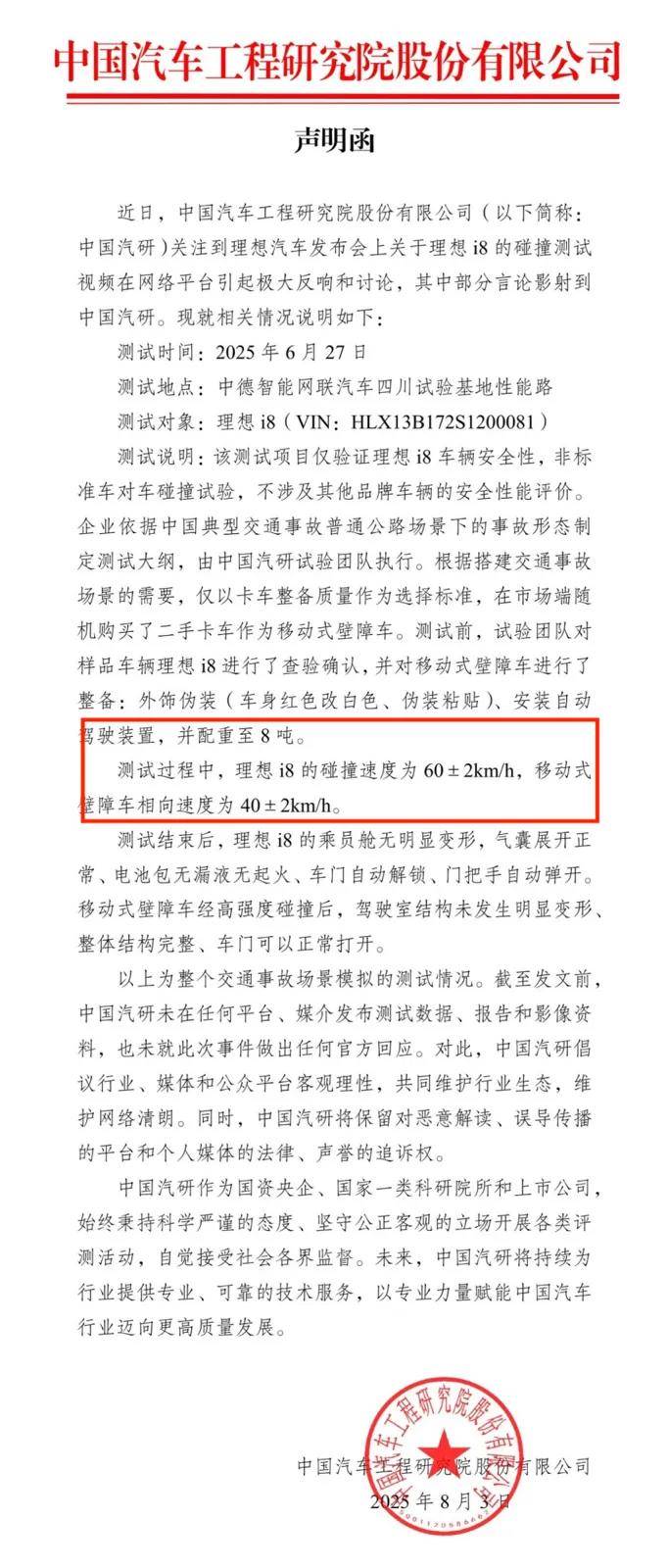

根据中国汽研披露出来的测试数据来看,该测试采用“100km/h相对速度对撞”,具体分解为理想i8时速60±2km/h,卡车时速40±2km/h,卡车配重8吨。

如果只是简单粗暴的以动能公式以及以上数据来计算,理想i8的动能和乘龙M3的动能在测试过程中存在着不匹配的情况,当然这样简单粗暴的计算也并不合理。

其中一定还存在着许多变量仍未完全披露出来,也未被计算在内,但是作为一个基本推断来看,目前这种“计算”设定或许颠覆了公众认知的碰撞能量的平衡。

而现实生活中也是如此,在真实道路事故中,重卡被撞至完全悬空的现象极为罕见,除非底盘存在爆炸物的情况,而这样的情况往往出现夸大化的影视剧之中。

用户对测试结果产生质疑实属正常,毕竟汽车安全直接关乎驾乘者的生命安全。当测试画面中出现明显违背常理的现象时,这种质疑不仅合理,更体现着消费者对安全问题的清醒认知,如今中国汽车市场的消费者们也存在着更加理性的思考空间了。

在汽车安全这个性命攸关的领域,公众的“物理直觉”远比营销话术更可靠,“糊弄”的情况频繁出现影响的只有品牌自己。

非对称速度设计本身已偏离常规事故场景,而这样看似不合理的测试背面又将有多大合理性呢,可能依旧得等,得继续等待完整的测试报告的披露,而不是声明中的寥寥数语,一笔带过,这样终究没有足够的说服力。

当然也有互联网人士关于碰撞测试给出了不同层面上的解释,其中之一便是,若SUV精准撞击卡车底盘下方特定低点,可能通过杠杆原理“撬起”卡车。

但这需要极为严苛的角度和高度条件,日常事故中几乎不可能复现,“百万分之一”的概率事件同样不应该被包装成常规的日常表现。

必须指出的是,安全测试当然需要考察极端情况,但将极端测试结果等同于日常防护能力,这种偷换概念的做法不仅误导消费者,更可能造成对车辆安全性能的危险误判。

另一个关键疑点集中在卡车的锁止机构上。东风柳汽在声明中指出,其驾驶室正常需要人工解除三重锁止机构(机械锁钩+液压锁)才可能脱落。而测试中驾驶室轻易分离的现象,同样引发了群众对于车辆是否被改装或锁止机构遭破坏的质疑。

至于中国汽研对测试车辆的描述更是存在着前后矛盾的情况,7月31日声称使用的是“全新车”,却在8月3日的声明中改口称该卡车为“市场随机采购的二手车辆”。这种自相矛盾的说法,不仅暴露了测试流程的不严谨,更从根本上动摇了整个实验的公信力。

这是一场商业测试?

值得注意的是,中国汽研和中汽研,一字之差亦有很大区别。

中国汽研全名是中国汽车工程研究院股份有限公司,前身是国企,但在2006年与中国通用技术(集团)控股有限责任公司联合重组,成为其全资子企业,并于2021年在上交所完成挂牌上市,2023年1月,通过央企专业化整合正式重组并入中国检验认证(集团)有限公司。

而中汽研全名是中国汽车技术研究中心,是国务院国资委直属中央企业,是国家级的汽车科技研发与服务机构。

中国汽研以汽车工程技术研发为主,而中汽研负责制定行业标准,两者之间存在着明显差别,也不可混为一谈,中汽研显然会更加权威,也更像是一个规则的制定者,是行业的“裁判长”,而中国汽研更像是一个商业检测机构,“明码标价”的提供着各项服务,是行业的“医生”,等待着车企前来检查问题。

一个很通俗易懂的例子,中国汽研的相关声明中所提到的C-NCAP标准就是中汽研给的,但实行C-NCAP标准的并不是中汽研而是盈利性质的汽车公关公司。

作为一家上市公司,技术服务营收肯定需要依赖车企客户的支持,而根据数据显示,中国汽研作为国内六大全牌照检测机构之一,2024年财报数据显示其汽车技术服务营收占比达87.82%。

也就是说明中国汽研其实是依靠着这些具有“商业性质”的测试来进行营收的,当然明码标价提供“合理”服务,本来也是人之常情,本没有什么可以指摘的。

但当前,中国汽车市场仍处于快速发展的阶段,测试机构如何在商业合作中保持独立性、车企如何通过合规测试真实展现产品力等问题,尚未得到系统性解决。

行业如今仍面临商业利益与公信力平衡的挑战,部分定制化测试甚至沦为营销工具,而非客观安全验证,中国汽研的测试结果也并不是第一次这样备受质疑了,作为一个第三方的检测机构,中国汽研的公信力度正在迅速下滑。

很显然,此次理想i8的测试也是一场带有商业性质的测试,至于结果有没有“水分”,测试结果是否合理,那就见仁见智了。

法律意识 仍待进步

而在测试之外,当碰撞测试从实验室走向发布会舞台,法律风险也随之引爆。东风柳汽的维权声明直指理想汽车踩中了多条法律红线。

品牌标识的未处理成为品牌侵权的第一张骨牌。在理想最初发布的视频中,乘龙卡车方向盘LOGO清晰可见,导致观众可直接识别品牌。这种未经授权的商业使用,涉嫌侵犯乘龙卡车的商标权和商品形象权。

据了解,未经授权使用他人产品形象进行商业宣传,可能构成不正当竞争。若证实理想故意营造乘龙卡车安全性低劣的印象,则违反《反不正当竞争法》第十二条关于“商业诋毁”的禁令。

《广告法》的紧箍咒同样收紧。该法要求广告内容必须真实、全面,不得含有虚假或引人误解的信息。理想在宣传中未披露测试的关键限制条件——例如卡车空载状态(实际可载重30吨以上)、锁止机构状态等,可能构成重大信息遗漏。

一旦侵权成立,理想汽车面临的不仅是公开道歉,还包括赔偿东风柳汽因品牌声誉受损导致的销量损失、市场份额下降等经济损失。

安全信任的坍塌危机

而理想今年的成绩本就没有那么优秀,此前,理想汽车已将2025年交付目标从年初设定的70万辆下调至64万辆,但市场表现仍未见起色。

7月,理想单月交付量仅为3.07万辆,同比大幅下滑39.74%;1-7月累计交付23.47万辆,同比微降2.21%,仅完成全年调整后目标的32%。若按此趋势推算,全年销量恐难达预期。

这场碰撞闹剧的冲击波迅速穿透两个行业。理想在被波及,而东风柳汽和卡车行业整体更是遭受了一场无妄之灾。卡车行业还需要担心此类测试强化“卡车脆弱”的刻板印象,忽视其在常规事故中的结构稳定性优势。

东风柳汽在声明中强调其安全体系遵循“真实场景防护”原则,拥有行业首创的龙骨框架驾驶室和四层吸能结构。

然而理想i8测试引发的营销反噬的舆论海啸已造成实质伤害,品牌忠实的拥趸正在肆意咬杀着舆论的环境。尽管中国汽研和理想汽车也都曾发布声明表示此次测试 “并非针对其他品牌”,还认可乘龙为 “卡车行业标杆”,将自身描述为 “无心卷入舆情”。

理想i8也在上市一周后进行了统一的配置调整,同时售价也进行了下调,很难说没有收到此次事件的影响。

而就在8月6日,理想汽车、中国汽研、东风柳汽三方发布“关于理想i8碰撞测试相关事件的联合声明”,声明中明确表示,呼吁汽车行业严格自律,杜绝不正当竞争,同时也希望平息这一次的巨大舆论压力。

但更深层的危机在于公众对安全测试信任的瓦解。中国汽研作为国资检测机构,在此次事件中的表现备受诟病。其对测试标准的解释含糊其辞,先是声称“符合所有规定”,后又表示“需与业务部门确认”。这种摇摆损害了第三方机构的公信力根基。

新能源车企的“暴力测试内卷”现象也遭到审视。从压顶测试到穿越火堆,再到此次的“卡车弹飞”,极端测试逐渐脱离科学验证的本质,沦为营销噱头。

更现实的危险在于消费者可能因此低估真实道路中卡车的风险。统计显示现实中乘用车与卡车相撞多为追尾或侧撞(占事故90%以上),而非此类高速正面对撞。实验室的“超级安全”幻象可能弱化驾驶员对卡车盲区、惯性冲击的警惕。

结语

当“科学严谨”成为财报备注而非行动准则,碰撞测试的火花终会灼伤行业的信任基石。

这场争议最大的讽刺在于:碰撞后乘龙卡车“驾驶室结构未明显变形,车门可正常打开”的技术事实,被淹没在四轮离地的视觉奇观之下。

当东风柳汽员工在社交媒体写下“被摆了一道,聪明人一眼看出假”时,其背后不仅是企业间的冲突,更是对安全测试核心价值的拷问。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐