汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

3 月 29 日夜间,德上高速枞阳至祁门路段发生严重交通事故:

22 时 44 分,一辆小米 SU7 标准版在高速行驶过程中避让不及,撞上改道水泥墩,随后发生起火,事故最终造成 3 人身亡。

事故发生后,诸如「小米 SU7 在碰撞后打不开车门」、「NOA 智驾技术不过关」、「小米团队甚至没有联系家属」以及「小米汽车电池包是否安全」等系列质疑潮涌而来。

这兴许是小米汽车成立以来,所遭遇过最大的危机。

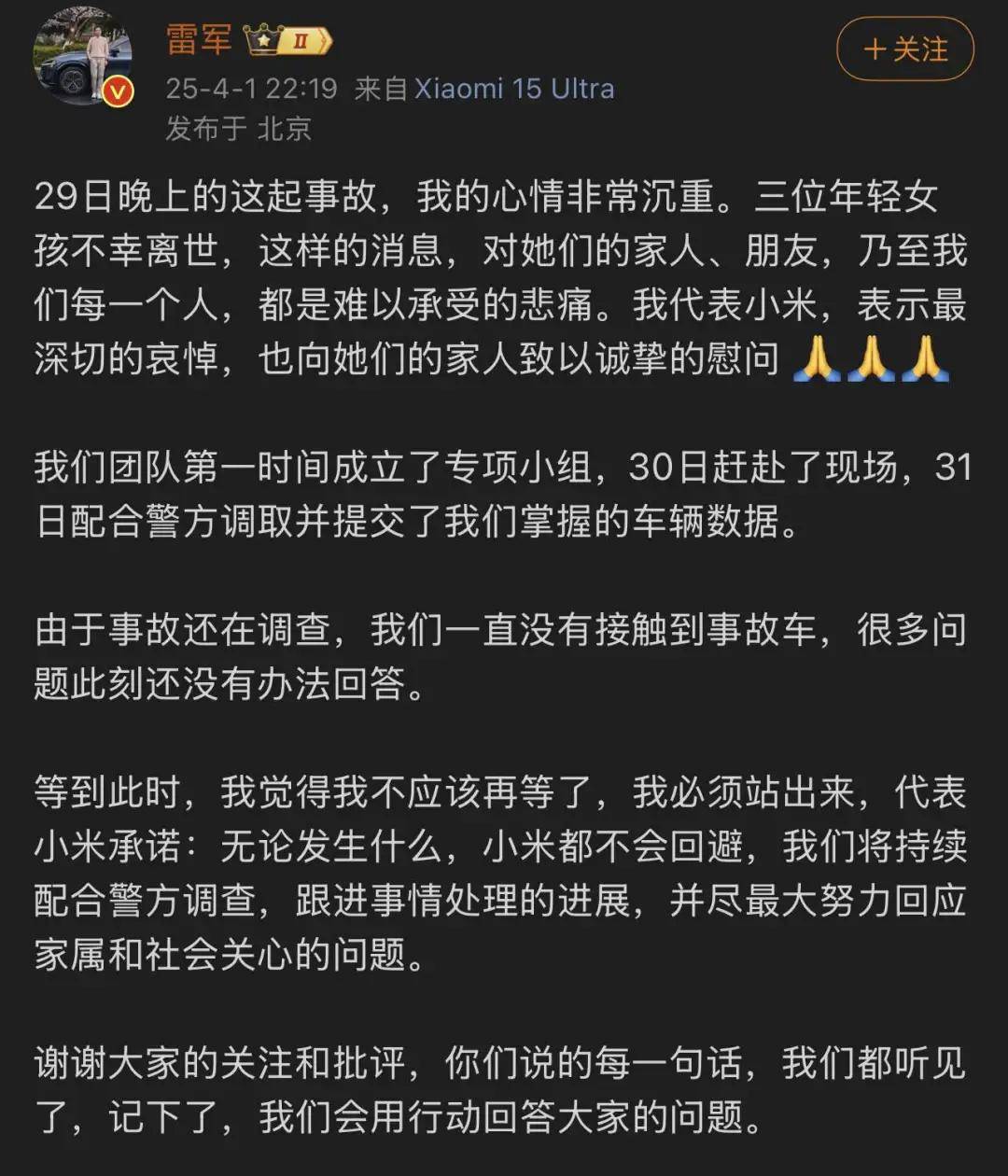

面对争议,1 日夜间,雷军在社交平台亲自做出回应,他写道:

29 日晚上的这起事故,我的心情非常沉重。三位年轻女孩不幸离世,这样的消息,对她们的家人、朋友,乃至我们每一个人,都是难以承受的悲痛。我代表小米,表示最深切的哀悼,也向她们的家人致以诚挚的慰问。我们团队第一时间成立了专项小组,30 日赶赴了现场,31 日配合警方调取并提交了我们掌握的车辆数据。

由于事故还在调查,我们一直没有接触到事故车,很多问题此刻还没有办法回答。

等到此时,我觉得我不应该再等了,我必须站出来,代表小米承诺:无论发生什么,小米都不会回避,我们将持续配合警方调查,跟进事情处理的进展,并尽最大努力回应家属和社会关心的问题。

雷军亲自回应-截图来自微博@雷军

用数据还原的一些事故细节

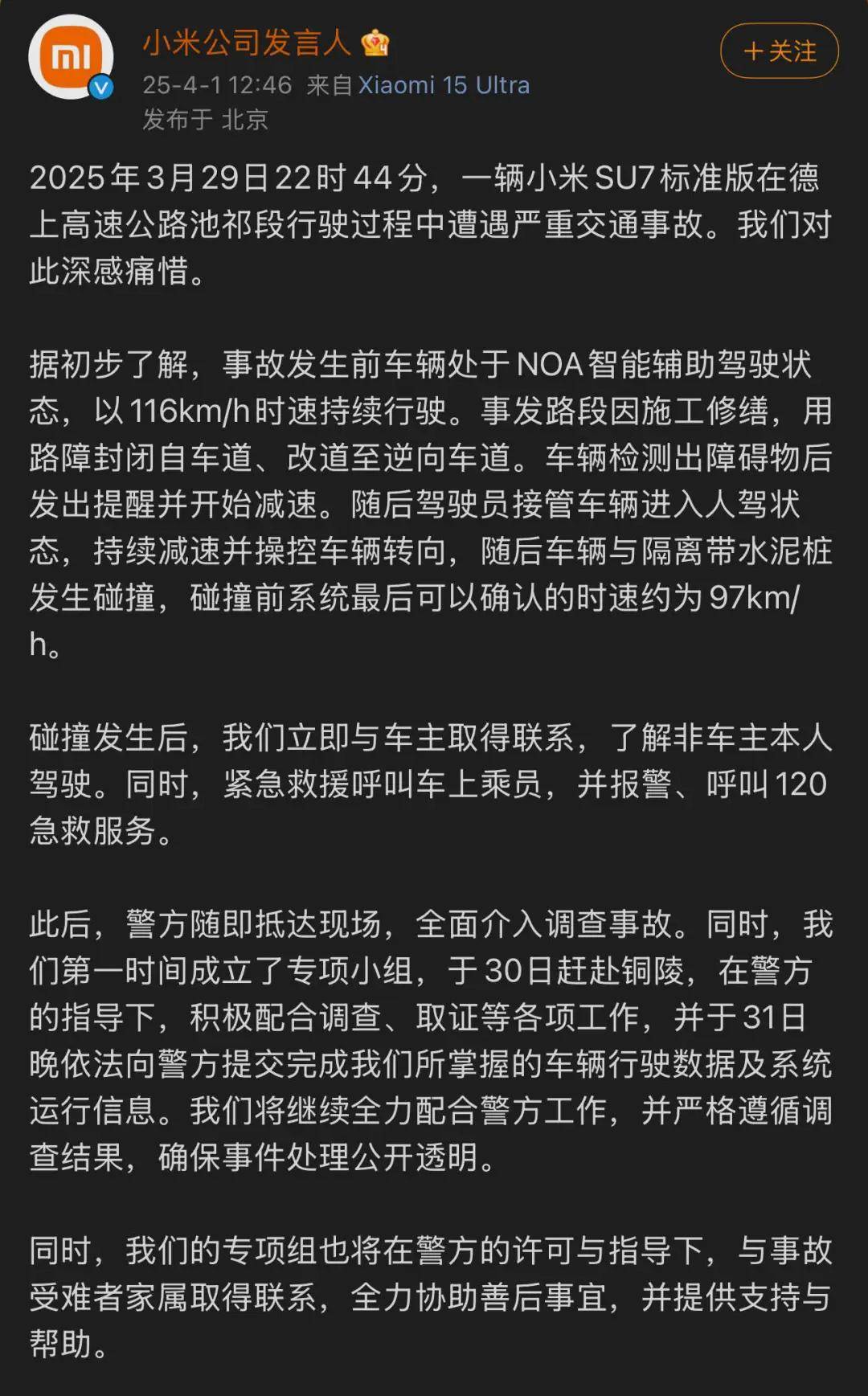

1 日午间,小米汽车曾通过「小米汽车公司发言人」账号,面向全网发布事故公告,电车实验室截取部分内容以供读者参考:

事发前这台小米 SU7 正处在 NOA 智能辅助驾驶状态,以 116km/h 时速持续行驶,路段因施工修缮,用路障封闭子车道、改道至逆行车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为 97km/h。

碰撞发生后,我们立即与车主取得联系,了解非车主本人驾驶。同时,紧急救援呼叫车上乘客,并报警、呼叫 120 急救服务。

尤其值得注意的是,在这篇公告中,小米汽车同步公开了行驶数据摘要:

3 月 29 日 22:27:17 NOA 激活,车速 116km/h

3 月 29 日 22:28:17 轻度分心报警

3 月 29 日 22:36:48 NOA 发出脱手预警提示“请手握方向盘”

3 月 29 日 22:44:24 NOA 发出风险提示“请注意前方有障碍”,发出减速请求,并开始减速

3 月 29 日 22:44:25 NOA 被接管,进入人驾状态,方向盘往左转角 22.0625 度,制动踏板开度 31%

3 月 29 日 22:44:26 方向盘往右转角 1.0625 度,制动踏板开度 38%

3 月 29 日 22:44:26-28之间 车辆与水泥护栏发生碰撞

3 月 29 日 22:44:28 车端 Ecall 触发

3 月 29 日 22:44:39 车端 Ecall 接通,确认事故发生,并报警、呼叫 120 急救服务

3 月 29 日 22:45:06 与车主取得联系,确认非车主驾驶

3 月 29 日 22:47:15 调配 120 成功

3 月 29 日 约 23 时许 120 抵达现场

借助小米公开的行驶数据,结合其中关键的时间节点,我们可以简单地还原事发前后的经过:

在事故发生前的 17 分钟,这台小米 SU7 处在 NOA 的激活状态,车速保持在了 116km/h,期间车辆在 10 分钟内进行了 2 次预警提示,分别是轻度分心、脱手预警。

12 分钟后 NOA 发出障碍物风险提示,高速行驶的车身开始减速,1 秒后,NOA 被驾驶员接管,小米 SU7 进入到人驾状态,驾驶员向左打了约 22.06 度的方向盘,同时踩下了制动踏板,紧接着,方向盘发生 1.06 度的转角,制动踏板相比上一秒更深,仅仅 1 秒后碰撞发生,小米 SU7 与水泥护栏发生碰撞,最后碰撞的时速约为 97km/h。

截图来自微博@小米公司发言人

之所以分成两段去讲述过程,是因为 22 时 27 分-22 时 36 时里的两次报警提醒,与碰撞事故发生相差 16 分钟,同时考虑到分心提醒、手握方向盘提示,即便在普通用户日常使用中也时常会发生的情形,基本可以判断这一时间与事故发生的关系不大。

真正致命的是 22 时 44 分 24 秒-22 时 44 分 28 秒这个时间段,小米 SU7 在发生碰撞前的 2 秒才发出了前方障碍物风险预警,并开始制动,下一秒 SU7 进入到接管状态,驾驶员紧急向左避让、刹车,最终避让不及又在 1 秒后以 97km/h 的时速发生碰撞。

争议正是发生在这瞬息般的 4 秒钟,外界的核心质疑点包括:

- 小米 NOA 为什么在障碍碰撞前 2 秒才触发报警?

- AEB 难道无法生效?

- 小米 SU7 在发生碰撞后能从车外开门吗?电池安全吗?

首先是 NOA 预警问题,事发的小米 SU7 为标准版车型,在智驾配置上,标准版车型采用的是纯视觉技术方案,也即未配备激光雷达,搭载单颗 Orin 芯片,算力为 84TOPS,支持 Xiaomi Pilot Pro 智驾功能。

值得注意的是,标准版的 SU7 与 Pro、Max 版车型,在算力上存在着一定的差距。Pro、Max 在标准版的基础上增加一颗顶置激光雷达,3 颗毫米波雷达,芯片升级为 2 颗 OrinX,总算力达到了 508TOPS,支持 Xiaomi Pilot HAD 智驾功能。

小米官方给出的 SU7 版本核心参数差异(节选)

重看这起事故,从预警到发生碰撞仅相差 2 秒,结合预警发出的同时制动减速、碰撞速度约为 97km/h 来推断,接管前这台小米 SU7 的时速至少在 100km/h 以上。

以 100km/h 的时速来换算,车辆在 1 秒的时间里就可以驶出近 28 米的距离,留给车主实际反应的时间并不算多。

加之智驾硬件规格的不同,也意味着普通版车型相比 Pro、Max 车型的智驾兜底、上限能力更弱,在黑夜、高速的情况下,标准版处理紧急情况的难度也会更高。

事实上,这更应该算是智驾行业的普遍问题,一位日常钟爱使用高阶智驾的车友曾告诉电车实验室:「高阶智驾的能力也是存在着边界的,平时我自己使用也会格外小心,观察路况,保持脚放在刹车上,在 NOA 无法处理路况时,能留给驾驶员紧急反应的时间其实并不多」。

本质上是高阶智驾技术的激进渲染,与用户对高阶智驾实际能力边界的模糊所形成的矛盾,最终诞生了过度信任 NOA 这样荒诞、反差的使用场景。

这也就迎来了第二个问题,在人驾接管阶段,AEB 为什么没有有效触发?

小米汽车在 1 日夜间发布的一篇名为《关于大家关心问题的回答》的推文中,解答了这一点,小米官方指出 ——

小米 SU7 标准版有前向防碰撞辅助功能,包括碰撞预警(FCW)和紧急制动(AEB)两个子功能,作用对象是车辆、行人、二轮车三类目标,其中 AEB 功能工作速度在 8-135km/h 之间。这个功能和行业同配置的 AEB 功能相似,目前不响应锥桶、水马、动物等障碍物。

简单来说,小米 SU7 标准版的 AEB 主要对上述三类目标生效,而在事故发生的路段,小米 SU7 标准版的 AEB 无法对施工锥桶、水马等障碍物响应,能否「有效触发」的问题也就无从谈起。

3 月 28 日是小米 SU7 上市的一周年

此外外界更多质疑点还在于,发生碰撞后 SU7 的车门开启、电池起火问题。

昨日夜间,每人 Auto 曾联系到了事故车辆驾驶员的父亲,电车实验室援引了每人 Auto 的联系内容,以供读者参考:

收到警示消息后,驾驶员父亲就立马奔去事故现场,并从交警处了解到,在车辆发生碰撞后,曾有一位过路司机和医护人员尝试打开车门施救,但未能成功,只破窗救出了一位后排乘客,当施救人员再想救主副驾乘员时,火势已经蔓延起来无法靠近,获救出车的乘客也因为伤势过重,抢救无效去世。

先说极端情况下的车内开门问题,现大部分做隐藏式、半隐藏式门把手车型的车企,都会为紧急车门断电的情况下留下「逃生通道」 —— 车内的机械门把手装置。

以小米为例,SU7 的四门内部均配备应急机械拉手,位于门板下方储物空间的内侧,在紧急情况下拉动即可开启车门。

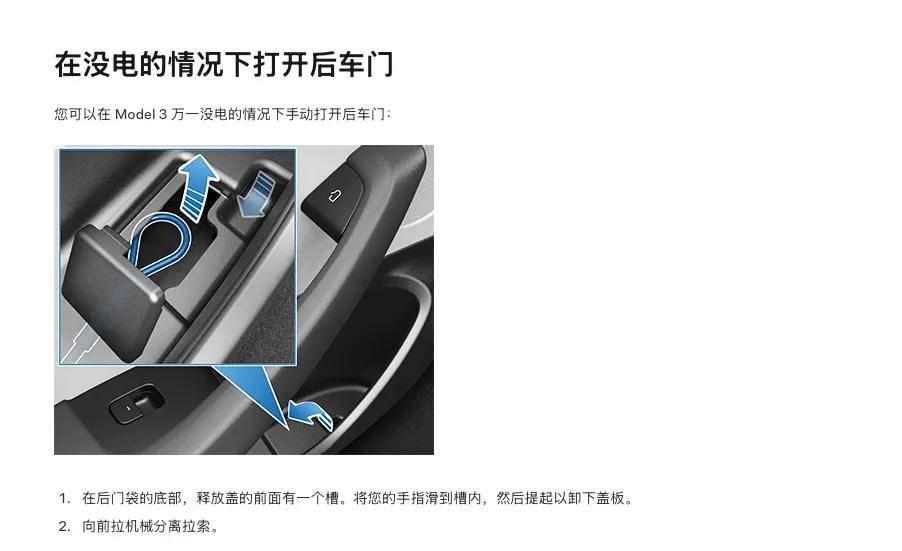

特斯拉也在官网中对没电情况打开车门做了着重介绍,以 Model 3 为例,在其后车门袋的底部,释放盖的前面设计了凹槽,车主可以用手指提起卸下盖板,向前拉机械分离拉索完成开门动作。

而回顾碰撞事故,小米公开的行驶数据摘要中提到,在接管 NOA 后,驾驶员做了方向盘向左 22.0625 度的偏转以及踩下制动踏板的动作,最终在不到 2 秒后以 97km/h 的时速与水泥护栏发生了撞击。

向左避让+时速近 100km/h,这样的偏置撞击情形是极其残酷的。

作为参考,汽车行业内的 25%偏置碰撞测试,一般测试时速为 63-65km/h,而实际事故中 97km/h 的时速,恐怕已经不是简单的能不能从车内打开车门的问题了。

小米 SU7 的车内机械开关

图片来自特斯拉官网

小米汽车同样在《关于大家关心问题的回答》一文中,初步回应了事故后车门开启、电池起火的争议,其中写道:

我们尚未接触事故车辆,无法分析事故时车门是否可以打开。目前,就事故时车门是否能够打开,没有准确结论。

事故发生后,当地警方随即抵达现场,全面介入调查事故,目前仍在调查中。

基于目前已知情况,我们仅能确定,事故车起火并非部分网传的「自燃」,推测系猛烈撞击隔离带水泥桩后,整车系统严重受损导致。我们尚未接触到事故车辆,目前暂时无法进行进一步的深入分析。

在调查、分析结果正式发布前,电车实验室呼吁大家理性参与舆论评价,同时也更希望大家能理性看待高阶智驾驶功能,对现用车的智驾能力边界最好有清晰的认知。

生命诚可贵,在现行法规下,我们仍旧处在 L2 部分自动驾驶阶段,驾驶员也仍然需要全程监控行驶路况。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐