汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

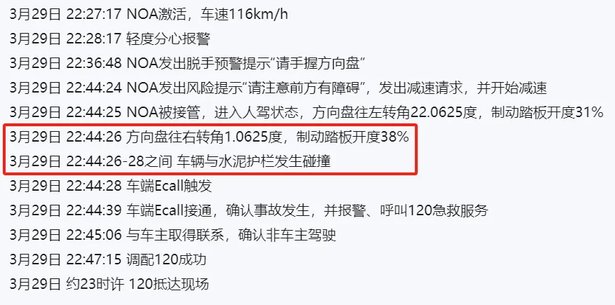

2025 年 3 月 29 日晚,一辆小米 SU7 标准版在德上高速池祁段以 116km/h 的时速开启 NOA(导航辅助驾驶)功能行驶,系统在检测到施工路障后仅提前 2 秒发出减速提示,驾驶员接管后未能有效避险,最终以 97km/h 的速度撞击隔离带水泥桩,导致电池包热失控爆燃,3 名乘员不幸遇难。

新能源汽车自从诞生以来,自燃,着火,碰撞事故爆燃等一直都在发生,小米 SU7 高速碰撞爆燃事件为什么格外引人注意呢?一方面小米创始人雷军是网络红人,另一方面小米SU7上市后因销量增长喜人,也成为了网红车,初期可谓是一车难求。

互联网可以造就网红达人,造就网红车,也可以掀翻一切,反噬任何曾经的辉煌。

小米 SU7 高速碰撞爆燃事件,后遗症还会持续很久,留给我们很多值得反思的问题。

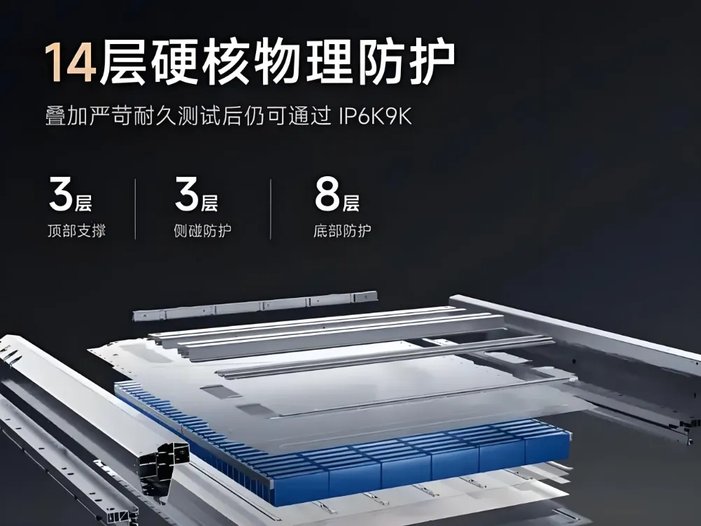

雷军在小米 SU7 发布会上宣称的 “全球最严苛电池安全标准” 与事故现场形成强烈反差,多重设计缺陷导致结果。

首先,电池安全设计的致命短板,小米 SU7 搭载的 CTB(电池车身一体化)技术虽宣称通过 14 层防护(3 层顶部支撑 + 3 层侧碰防护 + 8 层底部防护),但事故中 28cm×30cm 的水泥桩直接击穿电池包底部,暴露底部防护强度不足。

其次,AEB 功能的宣传与现实脱节,雷军曾宣称小米 SU7 AEB 可在 135km/h 刹停静止车辆,但量产车实际仅支持识别车辆、行人等 “白名单” 目标,只宣传很牛的地方,但对锥桶、水马等非标障碍物无响应,忽视了自家AEB的缺陷,给用户造成了巨大的误解,这也是目前所有车企宣传功能时的通病。

另外,NOA 系统的缺陷,在碰撞前 2 秒才发出警报,远低于国标要求的 10 秒接管时间,且未强制减速至道路限速的 80km/h,导致驾驶员陷入 “生理极限接管困境”。

其三,本次交通事故中,小米SU7的车门是否能打开,官方还没有定论,我们等鉴定结果出来后再论,但机械应急拉手隐藏在储物格内,就是设计缺陷了,乘员难以在慌乱中操作。

写在最后:安全不是营销工具,而是生命底线。小米 SU7 事故以血的代价撕开了新能源汽车行业的安全遮羞布。当车企用 “14 层防护”“超国标 2 倍强度” 等话术包装技术时,让用户忽视了车辆的缺陷,把安全交给了车辆。

雷军的 “安全神话” 破灭后,留给我们的警示,汽车安全不是实验室数据的堆砌,而是对生命敬畏的具象化,安全还是要掌握在自己的手中更安全点。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐