汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

最近工信部发布了最新的动力电池安全要求,引发业内一片哗然!

有人说:“这是电动车的末日,以后电动车不是没人买了,是没人敢造了。”又有人说:“现在想买电车的都应该等等,因为现在的不安全,等那个国标实施后,出来的电车才是安全的。”

老实说,我觉得他们都有点杞人忧天了,又或者说他们没有看清楚工信部这次新增的内容是什么。

这一次修订,主要增加了三个内容,其中最后一项是引起最大担忧的。

第一个是针对电芯单体安全的。

现在电车的充电速度是越来越快了,超充还不够,还得闪充!快充功率从过去的60kW,升级到了现在的兆瓦(1000kW)了,翻了足足16倍。可是,快充的速度越快,频次越高,电池会变得不安全。

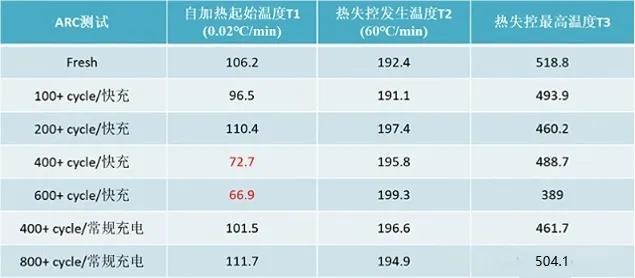

中汽研首席科学家王芳博士的团队在测试中发现,对电池进行快充循环(倍率超过2.4C,对应20-80%SOC时间不超过15min),400圈以后对其进行ARC绝热安全测试,自加热起始温度T1从之前的100℃降低到70℃左右,存在安全隐患。

其实在很早之前,中科院院士欧阳明高就强调过,“电动车的充电应该以慢充为主,快充为辅。”

这次修订增加了快充循环后的安全性检测,针对的目标是SOC从20%充电到80%需时不超过15分钟的电池单体,要求在进行了300次快充循环后进行外部短路测试,不起火不爆炸。

这一次把快充循环的安全性纳入国标后,可以有效抑制主机厂对充电速度的无节制追求。

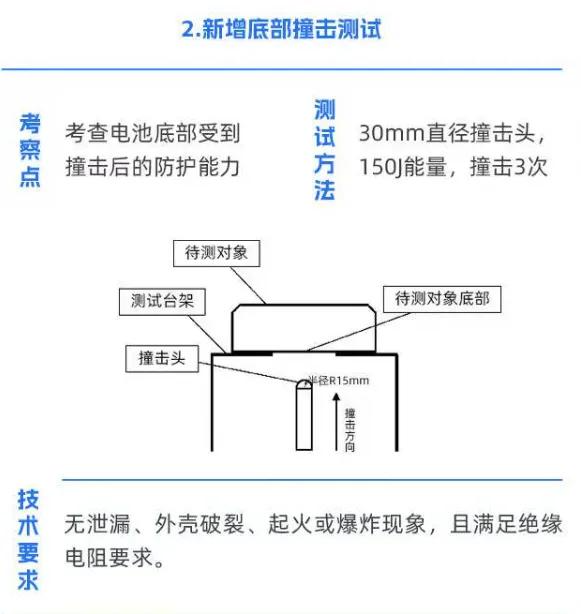

剩下两个都是针对电池整包的。其中之一就是把电池包的底部撞击测试正式列为强制标准。国标的测试要求是,30mm的直径撞击头以150J的能量撞击电池包3次。150J的撞击能量,相当于一个3kg的物体——例如一只成年兔子——以36km/h的速度移动时所产生的动能。

其实早在一两年前,稍微有点规模的主机厂都已经把类似的测试列入自己的验证范围,而且很多车企做的测试条件比国标的还要严格,只是形式上有点不同而已。

在这之前,各家车企更多模拟车辆行驶中遇到突起物的刮底实验,例如吉利的神盾电池在40km/h速度下撞向一颗直径150mm的45#钢实心半球。这个半球和电池包在垂直方向上有30mm的重叠量。

就形式上而言,我觉得很多车企所采用的刮底实验要更贴合实际,更加严苛。

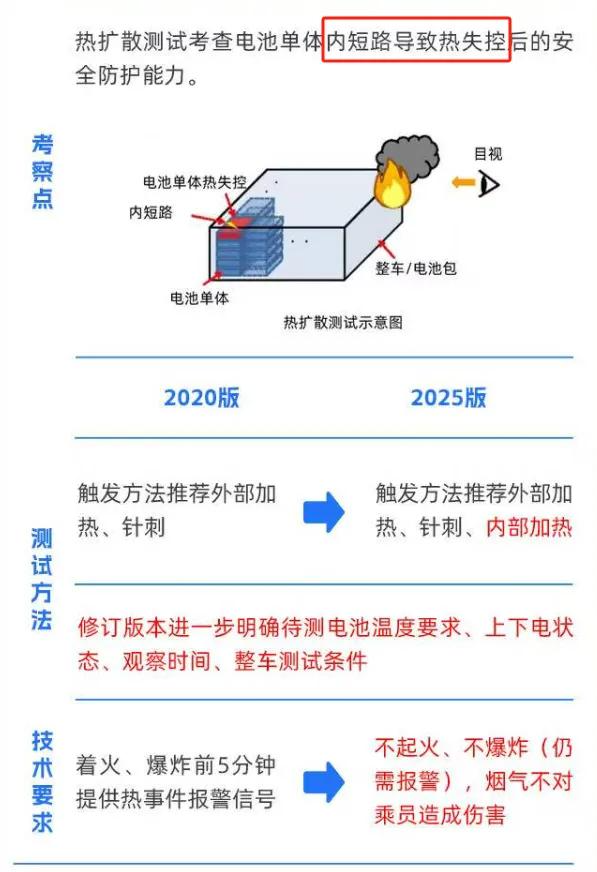

最后一个,也是这次引起行业轰动的一个。

过去电池是允许起火爆炸的,但是要有5分钟的安全时间给乘客逃生,现在修订为不允许起火爆炸,而且烟气也不能对乘客造成伤害。

如果单单看这要求,老实说,电动车行业“药丸”,因为很难做到。电池本身就是易燃易爆的,不然托运行李的时候,航司也不会要求我们把所有电池都拿出来。老实说,别说电车了,即便是油车在碰撞的过程中,也可能会发生起火爆炸。

但其实仔细点看,你就知道没什么大不了的。

首先,它针对的是电池单体内短路导致的热失控,特别需要注意的就是“内”这个字!它不是外部条件引起的热失控,而是特指电池内部条件引发的热失控。

外部条件,就是指事故碰撞这类外力导致的热失控。换句话说,因事故导致的热失控,不在“不起火,不爆炸”的要求中。内部条件,就如电池老化后,锂晶枝会增长,然后刺破电解液薄膜,导致的内部短路。一般我们看到一台车在地库里无缘无故起火爆炸,大概就是因为内部短路。

事实上,市面上绝大多数的产品都已经杜绝了电池因内短路而起火爆炸的情况了。现在也很少有某某电动车在静止时起火爆炸的新闻了。这当中一个非常明显的转折点就是比亚迪刀片电池的面世,其所谓的“通过了电池安全测试领域的‘珠穆朗玛峰’──针刺测试”,其实就是想说明该电池在内部短路时不会起火爆炸。

现在解决内短路起火爆炸的手段非常多,既有24小时不间断的监测系统,电池包之间也有隔绝热量传递的防火墙,有的电池甚至还有“救火队”。所以,别说本身就不易起火的磷酸铁锂电池了,即便三元锂电池也能做到针刺试验不起火不爆炸。例如广汽的弹匣电池2.0就有一整套的安全体系,即便枪击也不会起火爆炸。

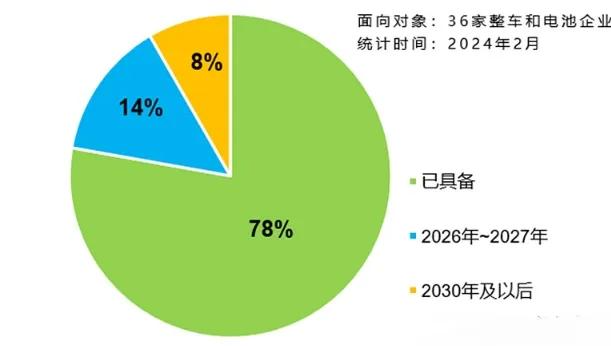

数据显示,截至2024年2月,在受访的36家整车和电池企业中,已有78%的企业具备“不起火、不爆炸”的技术储备,还有14%的企业预计将于2026~2027年具备该技术,只有8%的企业不具备这一能力罢了。

这一次修订,就是把这8%的企业全都淘汰掉,从根本上杜绝车辆在静止时莫名其妙起火爆炸的可能。

电动车被歧视,不被允许进入地库,缘由就是电池会因为内短路而起火爆炸。

换句话说,这一次工信部修订的“GB 38031—2025”,只是将主流车企、主流的电池供应商掌握的一些对电池安全的“超纲题”正式列入为强制标准,封杀那些企图通过低价低质进入市场的企业罢了,对于主流企业影响甚微。

所以,那些说这国标实施之前的电动车都不安全的博主们,大概可以休矣了。

当然,买车时一定要注意电池的生产厂家,避免买杂牌车!(文|大雄)

评论 0

作者信息

更多资讯推荐