汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

车评观察《车评社》

前言:你有没有发现,现在的汽车越来越像电子快消品了?相信有这样想法的人不在少数。

在消费主义浪潮与技术迭代加速的双重驱动下,汽车产业正经历着从机械工业产品向智能移动终端的深刻变革。新势力车企以 “软件定义汽车” 为旗帜,将 OTA 升级、智能座舱等高频迭代的电子功能作为核心卖点,传统车企也不得不加速产品更新周期以应对竞争,这种趋势确实让汽车显现出 “电子快消品” 的特征。

然而,看似光鲜的背后,隐藏着诸多不容忽视的风险。从研发到安全,从产品到营销,新势力车企在多个环节存在短板,尤其是跨界而来的新势力车企,消费者选购时必须保持理性和审慎,就比如以下几个问题:

一、研发周期短:根基不稳,品质存忧

传统车企研发一款新车,从立项到量产,通常需要 5-7年时间,经历多轮严苛测试和优化。例如丰田卡罗拉,历经数十代车型更迭,每一代都经过大量实际道路测试和数据积累,确保性能稳定可靠。相比之下,新势力车企为了抢占市场先机,研发周期往往压缩至 2-3 年,甚至更短。部分新势力车型匆忙上市后,频繁出现电池故障、软件系统不稳定等问题,严重影响用户体验。某头部新势力品牌曾因车辆突然失去动力、车机系统死机等问题,甚至影响乘车人的人身安全,而遭到大量车主投诉,暴露了研发周期不足带来的隐患。

过度注重智能配置堆砌:华而不实,实用性存疑

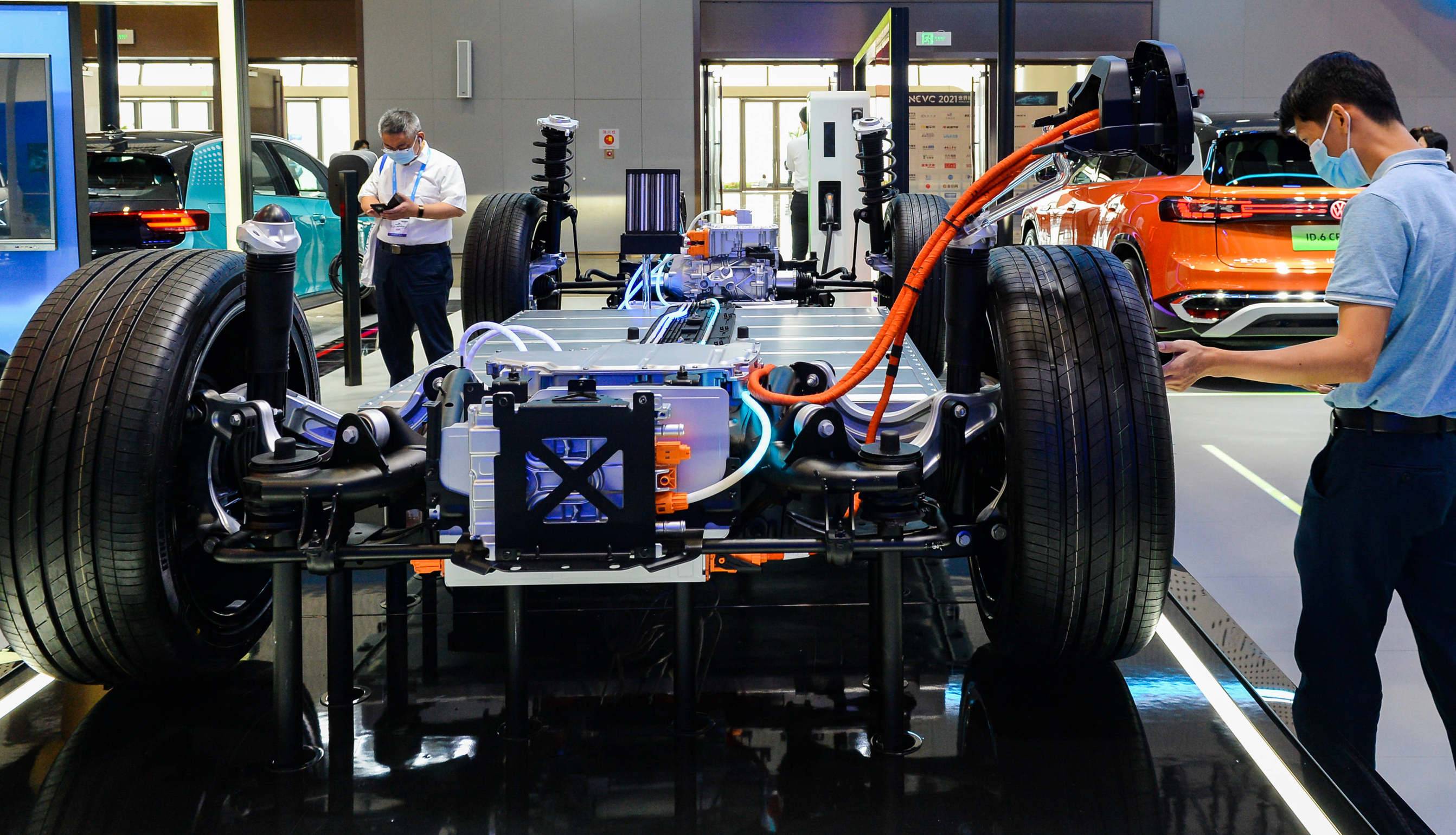

个别新势力车企为了凸显产品差异化,往往将大量资源投入到智能配置开发上,试图用科技感吸引消费者。然而,不少所谓的 “黑科技” 在实际使用中实用性欠佳。比如,部分车型配备的自动辅助驾驶功能,在复杂路况下识别率不高,存在安全隐患;一些炫酷的多屏联动设计,不仅分散驾驶注意力,还容易出现卡顿、黑屏等问题。反观传统车企,在智能配置的应用上更加谨慎,注重功能的实际效果和稳定性。例如大众 ID. 系列车型,虽然智能配置不如新势力丰富,但每一项功能都经过充分验证,确保在实际使用中可靠易用。

营销水分居高:夸大宣传,误导消费

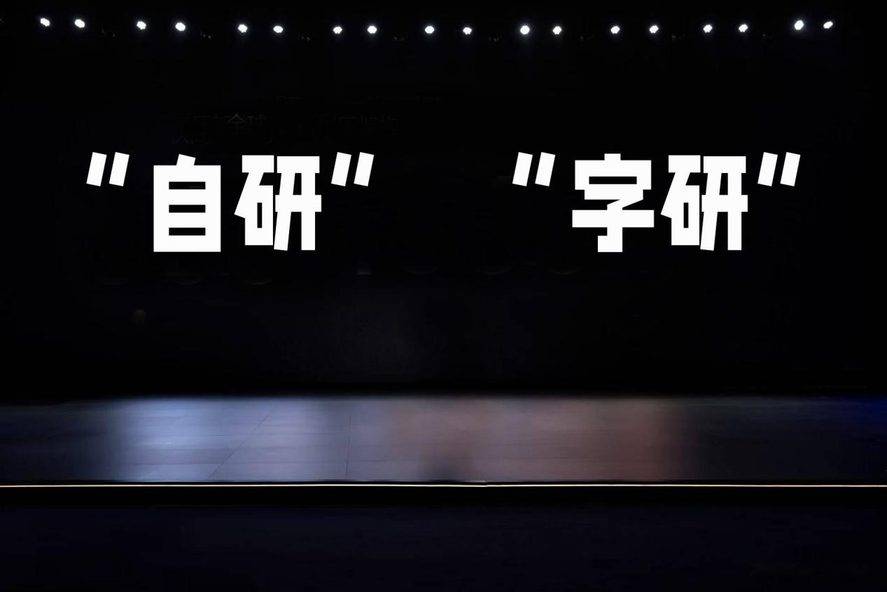

新势力车企善于利用互联网和社交媒体进行“宗教式”营销,通过极具吸引力的宣传话术和充满未来感的品牌形象,甚至玩起了“字研”的文字游戏,从而营造出产品“无所不能”的假象。

例如,部分车型宣称的超长续航里程,往往是在理想工况下测得,实际使用中因路况、温度等因素大幅缩水;一些智能功能被宣传为 “自动驾驶”,实则仅为辅助驾驶,容易让消费者产生误解。此外,新势力车企还经常通过饥饿营销、限时优惠等手段制造紧迫感,促使消费者冲动消费。相比之下,传统车企的营销更加务实,宣传内容更贴近产品实际性能和用户真实体验。

整车安全测试周期短:隐患暗藏,安全难保障

汽车安全至关重要,传统车企在新车上市前,会进行大量碰撞测试、耐久性测试和极端环境测试,确保车辆在各种工况下的安全性。以沃尔沃为例,其每一款新车都要经过数百次碰撞测试和数百万公里的道路测试;另一家大众捷达的整车安全,也要经过“两冬两夏”的耐久测试。

而新势力车企为了快速推出产品,往往压缩安全测试环节,部分车型甚至只进行最低标准的测试就匆忙上市。某新势力品牌曾因车辆在碰撞后电池起火、车门无法打开等问题,引发消费者对其安全性能的严重质疑。安全测试的缺失,让新势力车型在遭遇突发情况时,难以保障驾乘人员的生命安全。

综上所述,造车新势力虽然为汽车行业带来了创新和活力,但在研发、产品、营销和安全等方面存在的问题不容忽视。消费者在选购新势力车型时,务必保持理性,充分了解产品真实性能和潜在风险,避免因一时冲动而陷入购车陷阱。同时,新势力车企也应正视自身不足,加强技术研发和质量管控,以更可靠的产品赢得消费者信任。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐