汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

汽车不是云端产品,信任一旦受损,很难用一波新话题修复。

文 / 张恒

8月12日,港股理想汽车跌1.05%,收于94.05港元。相比于7月21日的高点128.1港元,短短17个交易日跌去26.6%,市值蒸发730亿港元。

这种连续下行的走势,已经很久没在港股汽车板块见到过。

成也流量,败也流量

理想汽车的这波下跌起点很明确。7月29日,一段理想i8和东风乘龙卡车对撞的视频出现在发布会上,引发大规模讨论。第二天,理想股价盘中一度大跌近13%。

8月6日,理想汽车、中国汽研、东风乘龙联合发布声明,互相致歉,希望平息争议。但舆论并没有因此降温,理想股价连跌三周,到了8月12日还在小幅回落,跌势没有明显停下来的迹象。

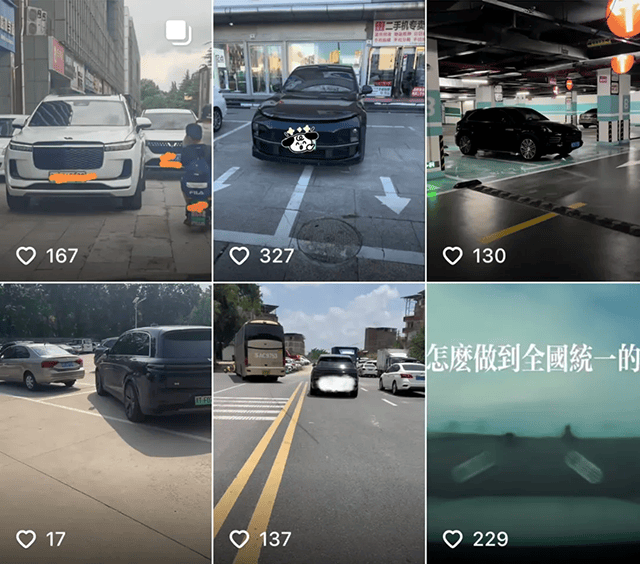

与此同时,有关理想车主的不文明驾驶、乱停车、违反交规的片段持续在短视频平台刷屏,网友评论说“从没刷到过重复的”。

有业内人士透露,确实存在一些兼职群体在收购这类视频,然后统一推向平台。这让原本只是针对一次测试是否公平的讨论,迅速升级为品牌、车主群体、社群文化,甚至整个行业舆论生态的争夺战。

到现在,事件的焦点其实已经背离了那段对撞视频。它背后真正值得注意的,是造车新势力和传统制造业在思维方式上的完全错位。这种错位,一旦被短视频放大,就会迅速引发两极分化的情绪。很多用户选择站队,参与视频接龙,有人是为了观点表达,有人可能只是凑热闹,但显然,不可能都只是为了几块钱的稿费。

短视频的扩散,也把企业的组织缺口、营销取向和公司治理的不足,一并摆到了台面上。理想现在问题,已经不是一次公关危机就能解决。部分新势力在造车时,把“流量玩法”放在了主线位置,只是这次弄巧成拙,被网络“反噬”。

竞争力来自产品而非流量

“流量思路”有两个核心:制造话题,圈定人群。它强调先用话题吸引关注,再用设计好的内容把目标用户筛选出来。理想的做法并不新鲜,比如会蹦迪的汽车、高管坐在车里钓鱼、桌板被包装成创新亮点等等,这些都符合互联网的传播规律。

而这种策略在网络环境里很容易被接龙或是二次创作,甚至被反向利用。一旦筛选出的用户群体被贴上某种刻板标签,就等于帮外界提供了攻击的坐标。于是,短视频接力开始流行,有人专门去找素材,去证明“你看,这就是某品牌的用户形象”。

互联网模式追求的是“快”逻辑——流量峰值、快速扩散、即时反馈。一个短视频可以在数小时内覆盖数百万用户,产品可以上线后再更新迭代,失败可以被下一个热点覆盖掉。

但制造业的逻辑和节奏就完全不同,可以说是“慢”逻辑,因为汽车是长周期产品,零件需要反复验证,供应链要多年磨合,质量问题往往在量产之后才会暴露。工程师依赖数据和试验,把不确定变成可控。这个过程花时间、花钱,但换来的是稳定的性能和长久的信任。

如果把互联网的“快”节奏直接搬进汽车行业,会导致三种错位:第一,研发节奏被营销压缩,首发窗口大于工程验证;第二,测试场景为了“传播效果”而失真,代表性不足;第三,危机应对更倾向于舆论手段,而非回炉修正技术问题。

结果就是,话题先行、故事优先,但等用户真正开上车,耐心和信任就会被慢慢消耗掉。

在一些造车新势力车企的高层中,能看到不少来自互联网行业的管理者。他们熟悉的是用户增长、内容制造和情绪变现的技巧,这些在App、游戏、短视频平台上屡试不爽。其核心逻辑是——先建立情绪连接,再通过触点实现转化。数字产品的迭代快,用户流失可以用新功能、新话题拉回来,体验问题用更新补丁修补。

汽车不是云端产品,一辆车动辄使用七八年,信任一旦受损,很难用一波新话题修复。特斯拉早期也有不少争议,最后是靠加大产线投入、改善供应链、提升制造能力来解决问题。营销能加速放大优势,但前提是优势确实存在。

制造业的核心竞争力来自长期积累的技术和稳定的品质,这一点燃油车、新能源车都一样,在任何国家任何品牌也都一样。丰田或是特斯拉,在运作风格上各有差异,但都没有把流量逻辑放到压倒性的地位,它们的核心竞争力永远都是产品本身。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐