汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

“全民高阶智驾”、“高阶智驾平权”成为开年以来汽车行业热门词。但对工薪阶层的普通人来说,智驾平权时代真的来了吗?笔者在此提出一个观点:当10万级的经济型车搭载上了激光雷达,采用了更完备的融合感知方案,并共享车企最先进的“端到端”算法模型,智驾才算真的平权了。当普通人都能“买得起”而且“放心用”,智驾才算真的平权了。 因为在笔者看来,安全不彻底,就是彻底不安全。安全只有0分和满分(或者99分)的区别,没有60分和90分的区别。智驾的平权,建立在安全等级的平权之上。那么,为什么强调一定要带激光雷达才是最完备的高阶智驾?激光雷达真的距离老百姓很近了吗?

技术进步,激光雷达已降落凡尘

不管是什么高端产品,只要赋予产业化机会和消费内需,国内制造业就将其迅速打成“白菜价”。

今年2月长安汽车在北斗天枢2.0计划发布会上,宣布将在今年8月推出搭载激光雷达的10万级车型,并宣布将其AEB的避撞制动速度提升到135公里/小时。 结合各方报道,长安采购的激光雷达应该是来自禾赛科技的ATX。去年12月,禾赛科技宣布其推出的禾赛ATX获得长安全新智驾平台激光雷达的独家量产定点。长安大手笔下单150万台,用于旗下十多款车型。该智驾平台首款车型预计2025年下半年量产。禾赛负责人此前表示,ATX在大规模出货前提下,在2025年价格有望降至200美金。而行业目前行情是激光雷达产品平均已经降至3000元人民币左右(如速腾聚创已经报出了最低2600元的报价)。和纯视觉方案400-600元人民币相比,差距已经缩小到了车企能承受的程度。

虽然比亚迪在20万以下的天神之眼C方案上还是纯视觉路线,但据报道比亚迪也在自研低线束的激光雷达。在2024年底的一次会议上,王传福表示激光雷达如果市场行情3000元一颗,比亚迪可能只需900元的成本。比亚迪目前天神之眼用的还是速腾聚创的激光雷达,车价在20万以上,但谁知道会不会哪天推一款价格更低的自研版本呢? 激光雷达成本为什么能不断降低?用笔者浅显的理解来解释一下就是:激光雷达原理就是发射激光脉冲然后接受反射,根据时间差计算距离,形成3D点云图。过去的机械旋转式激光雷达要发射光束,靠内置大电机旋转扫描来实现,硬件贵而且难以满足车规级精度。后来人们忽然发现其实不用转动发射和接收模块,只要转动镜片,把激光反射出去不就行了吗?想怎么覆盖就怎么覆盖,想多快就多快,还能减少激光收发器的数量,只要增加镜子并控制镜子的转动就行了。从棱镜到转镜再到微振镜——这就是越来越小、越来越便宜的混合固态激光雷达。

前两年据说主机厂对前装量产的单颗激光雷达有一个基本共识:价格低于1000美元,等效线束大于64线。如果说这个共识开启了激光雷达普及的1.0时代。现在来看200-400美元的成本将开启它加速下沉的2.0时代。

超越人眼,融合感知才是终极答案

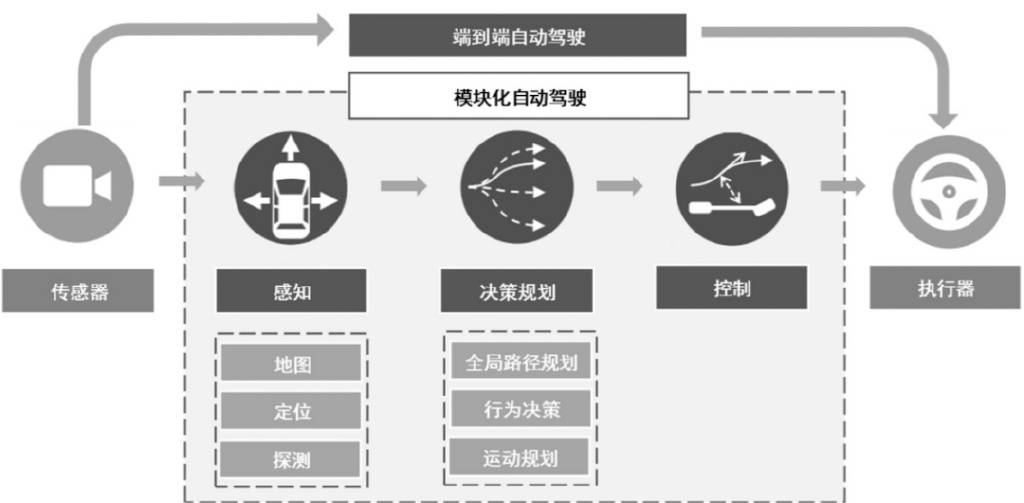

激光雷达路线的对手——纯视觉方案的兴起,一直是以低成本为最大优势,并以马斯克的“第一性”原理背书。特别是端到端的兴起,为纯视觉方案找到了技术支撑。 何谓“端到端”?智能驾驶业内将智驾系统分为模块化和端到端两种技术路线。这张图能说明两种模式的区别——

模块化曾经是主流,端到端如今才是大热。从上图就能看出,其过程就是将传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)感知的信息直接输入一个黑盒子(深度学习神经网络),直接输出驾驶动作的指令。模块化路线依赖工程师制定规则来指导机器怎么做(甚至还离不开高精地图),而端到端则依靠灌输大量老司机的自然驾驶数据来帮助训练模型,再将算法模型不断更新,成为越来越成熟的智能体。对照实际场景执行相应指令,遇到问题自己修改,不需要工程师干预或增加代码。

当然,端到端也离不开强大算力。就像长安宣布要在高阶智驾车型上标配500TOPS以上算力。高算力是一切的前提。 英伟达在2016年提出了端到端,但真正让端到端名声大噪的是特斯拉。2024年初,特斯拉采用端到端架构的FSD V12正式在北美推送,带动端到端在国内大火。“纯视觉+端到端”成为车企低成本突围智驾的标配。 几乎所有纯视觉方案都将端到端作为技术背书,但笔者认为搞错了一个基本逻辑:端到端为纯视觉方案铺平了道路,但前提是显著降本能让车企获得竞争优势,这才让一切有意义。而在激光雷达成本显著降低的当下,激光雷达+摄像头+4D毫米波雷达的多模融合感知方案,已经能满足车企“性能、效能、价格”的不可能三角,成为主流顺理成章。何况每种感知硬件都有其优劣势,端到端模型再厉害,要想用好都离不开大量实时准确数据的输入,才能和模型进行比对,做出合理的驾驶决策。各种感知硬件不是非此即彼的对立关系,而应该是在可控成本下的兼容并蓄、取长补短。 此外,虽然马斯克说“人眼不会发射激光”。但智驾的终点可不只是替代人,而是帮助提高人类的安全驾驶水平,直至消除所有交通事故。智驾的终极目标与其说替代人不如说是超越人。电脑或许能超越人脑,但摄像头很难胜过人眼,就像再好的相机也达不到人眼的宽容度。要想超越人,这是纯视觉方案从根本上难以实现的境界。

真正高阶智驾,还离不开激光雷达

要全民普及高阶智驾,首先得搞明白什么是高阶智驾?以笔者试驾各家车企智驾产品的经验来看:虽然都属L2,都能冠以高阶之名,但至少能分成以下四个层级: 初级水平:能沿车道线居中行驶,控制前后左右距离,能拨杆变道、主动避让大车,能躲避较大尺寸障碍物。主要场景是高快路。 中级水平:更实现高快领航,区别于初级水平,就是能主动上下匝道和变换车道,以及避开更小的的障碍物。主要场景还是高快路。同时除了前向AEB之外,开始有了侧面、车尾方向的防碰撞。 高级水平:终于能在市区开了,能实现车道领航,能识别红绿灯,还能主动避障。但遇到路口等复杂场景还需要接管。同时全向防碰撞覆盖场景更多。 特高级水平:能在城市、乡村、山路、高速等全场景实现自动领航,有没有车道线都能开,能应付各种复杂场景如左转十字路口、市区转盘等,能实现90%的类人驾驶。

这里备注一句:智能泊车也有高低之分,但应对场景较为简单,属于车企的智驾基本功,就不详述了。 从目前各家的智驾方案来看,即使基于同源的端到端大模型,同一厂家的产品,能实现特高级水平的基本都只有激光雷达版本。不管车企如何喊口号,但我想结果说明一切。

驾值观

虽然笔者认为,安全不彻底,就等于彻底不安全。但并不否认低版本的智驾方案,有其现实意义和价值。智能驾驶的发展之路上,各种层级的商业生态也是行业发展必需的养料。但问题是,如此丰富的商业生态,这么多高低不同的智驾版本,都一股脑冠以“高阶智驾”,普通人没有能力分辨其差别,必然会带来体验和认知上的分歧和冲突,甚至安全风险。这也使得高阶智驾普及变成了一个艰难的螺旋上升过程。 就像余承东所说,凑合能用不等于安全好用。这种争议的存在,说明所谓的“智驾平权”,现阶段只是名义上的平权。就像张华考上了北京大学,李萍进了中等技术学校,我在百货公司当售货员,我们都有光明的前途一样。 那随着真正平权时代的到来,“10万级+激光雷达”是不是能成为一个“智驾平权”的标签和象征呢?我相信按照行业内卷的烈度,这一点很快会成为行业共识。到那时,也许才真正进入工薪阶层能买得起、安心用的全民智驾时代。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐