汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

“智能驾驶”开始降温。

近日,网络上有传言称,一品牌在进行智能驾驶安全方面的宣传时,明确要求媒体不得提及“自动驾驶”“无人驾驶”“零接管”“L3”与“遥遥领先”等词汇。

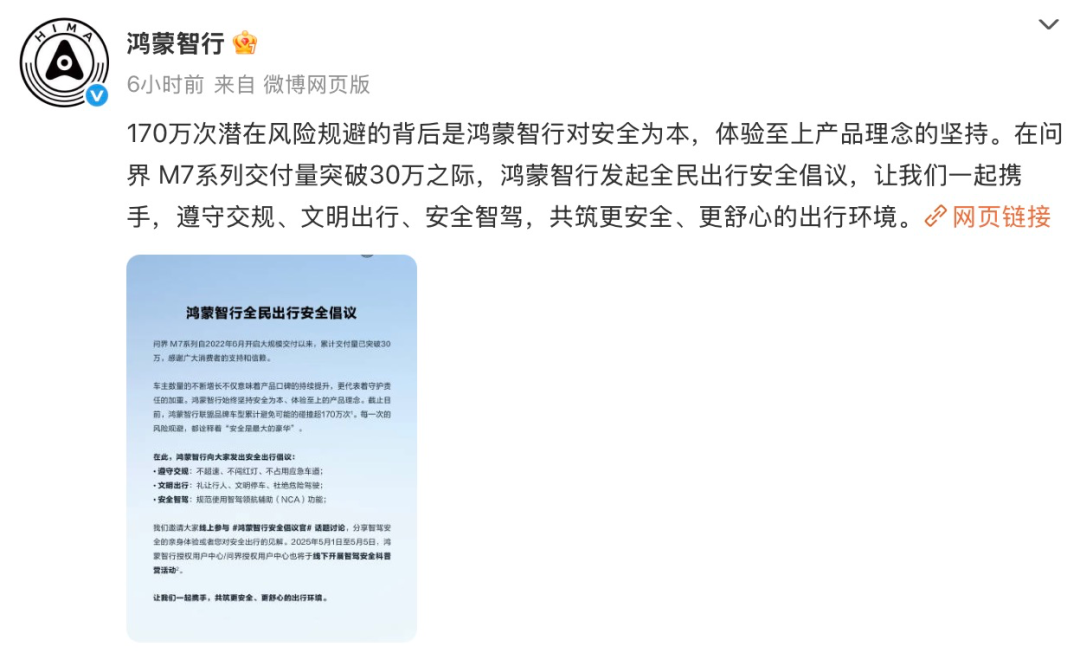

经确认,该品牌实际上为华为鸿蒙智行。4月15日,鸿蒙智行发起“全民出行安全倡议”,并将在5月1日至5日,在线下开展智驾安全科普活动。

作为智驾领域头部品牌的鸿蒙智行,开始更加重视安全宣传,并回避了包括“零接管”在内的敏感词汇,从宣传功能性转向宣传安全性,这标志着越来越热的“智驾”终于开始降温。而这背后显然受到近期小米SU7事故的影响。

事实上,辅助驾驶出事早已不是新鲜事。每次事发后的议事流程也相对固定:

“驾驶员是第一责任人,车企不要夸大宣传”。

显而易见,问题到今天也没解决,并且随着智能驾驶越来越好用,滥用智驾的事件不降反增。

小米SU7高速事故中对智驾部分的讨论,也没有脱离一直以来的讨论范围,只是因为此次事件失去了三位年轻的生命过于惨痛,且社会对于小米品牌的关注度极高,才引发了全社会的讨论与行业的反思。

宣传降温是第一步,但不是解决问题的“最后一步”。

宣传降温,但技术不降温

自动驾驶和“高阶智驾”的区别在哪?

从功能上来看,二者高度相似。只要用户设定好目的地,车辆便能自主移动到该目的地,在这一点上,二者完全一致。

但本质区别在于,具备自动驾驶能力的车辆(如Robotaxi)通常在软硬件上具有更多安全冗余,如搭载多个激光雷达传感器、使用高精地图等,并且只在限定区域内运行,车辆通常会通过安全员或远程监控的方式应对突发事件。虽然不能说发生事故的概率为“0”,但在一定程度上具有稳定性。

而“高阶智驾”则是辅助驾驶系统,出于成本与便利性的考量,乘用车辅助驾驶通常不会搭载数个激光雷达,也不会采用自动驾驶车辆常用的机械式激光雷达(成本更高但探测范围更大);同时,为了让用户能在更多场景下使用该功能,大多数车企已实现了无需高精地图支持、全国范围内都可使用的“无图智驾”。

简单来说,自动驾驶追求更接近“绝对安全”,辅助驾驶则追求“相对安全”。辅助驾驶的“绝对安全”靠驾驶员来实现,但遇到系统解决不了的难题时,驾驶员及时接管即可。

此时,便发生了问题。如果驾驶者注意力不集中或反应迟缓,这套辅助驾驶系统便可能存在严重的安全隐患,发生事故也不足为奇。

宣传过度是造成驾驶者滥用辅助驾驶系统的原因之一。随着智驾竞争不断激烈,部分品牌为了凸显自身实力,会使用如“L2+”“L2.9”等不规范标准来形容智驾系统,部分一线销售人员在介绍产品时甚至还会直接用“自动驾驶”来称呼辅助驾驶功能。

在这样的大环境下,所有车企都有必要对智驾宣传有所克制,否则不仅可能会误导用户发生危险,还会对自己造成“反噬”。

然而,宣传降温并不能完全解决问题。早在2013年,自动驾驶公司Waymo便在内部测试时发现,随着测试的进行,原本还会注意路况的测试员会逐渐放松警惕,甚至有人直接睡觉。

这种状态令Waymo快速叫停了测试,也令人们意识到,人们更容易对好用的智驾系统产生过度依赖,从而掉以轻心。

这也意味着,只要技术持续进化,辅助驾驶系统越来越好用,人们就越容易对其掉以轻心,这是人性,就如同如今没有人会质疑安全带的效果,但依旧有人不系安全带一样。

宣传可以降温,但技术发展既不可能、也不应当降温。因此,为了解决辅助驾驶的安全问题,需要更规范的“强制手段”。

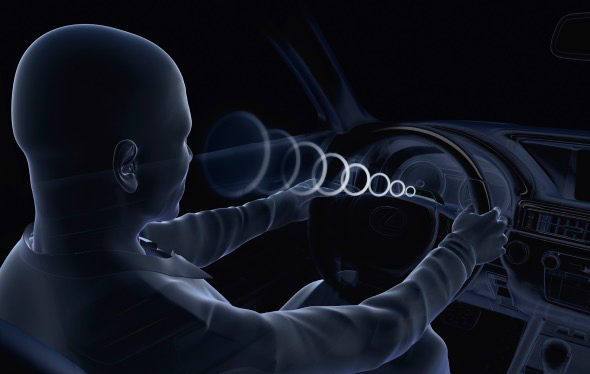

需要尽快推进更为严格的驾驶员监测系统

通常来说,辅助驾驶系统一般会通过方向盘传感器判断驾驶员是否注意路况。如果驾驶员长期将手离开方向盘,车辆将进行警示,直至关闭辅助驾驶系统,以此来确保安全。

然而,从不少事故中也能看出,这种方法并不能起到很好的监测作用。驾驶员将手放在方向盘上,但另一只手玩手机,同样能绕过系统的监测。

相比方向盘监测,DMS(Driver Monitoring System 驾驶员监测系统)能拥有更好,更直接的效果。

笔者曾体验过通用汽车的SuperCruise辅助驾驶系统。该系统最大的特征在于,它是全球范围为都少见的,可以双手不扶方向盘的辅助驾驶系统。但车内的摄像头会严格监测驾驶员的视线。

从实际体验来说,该系统极为严格,当用户看中控屏幕超过数秒钟,系统便会通过方向盘上半部分的灯光来提醒用户注意不要分心,甚至在看外后视镜时,如果视线没有第一时间回归前方,系统都会对用户进行提醒。

平心而论,这样的系统大概率会“招人烦”,但这是通用敢让用户“脱手”的一道强有力的保险。相比于手的状态,人是否注意前方路况更重要,反之,把手搭在电容方向盘上睡觉,虽然系统会觉得“没问题”但实际上却很危险。

当然,DMS不仅需要成为车辆的标配,更必须真正发挥作用——即便可能引起用户反感,也应持续有效地监督其驾驶行为。

这里便存在着矛盾。一套严格“监视”用户的辅助驾驶系统必然会令人感到厌烦,就如同用户不会喜欢那种强制提醒后排系安全带的车型一样。让车企自发的做“让用户讨厌”的事,显然不现实。

但不严格“管理”用户的辅助驾驶系统,不仅会对用户的安全造成威胁,甚至还可能发生事故,殃及周围无辜的人。

当前的辅助驾驶领域,急需建立一套体系化、强制性的驾驶员监测系统,以确保用户不会滥用辅助驾驶功能。

从现行法规来看,国内早在2018年便对“两客一危”等商用车提出了强制配备DMS系统的要求。最新的《中国新车评价规程(C-NCAP)2024版》也已明确将DMS列为主动安全的评测标准之一。预计到2027年,国内也将对乘用车制定强制标配DMS的相关规定。

写在最后:

当智能驾驶从“炫技”走向“实用”,从“功能”走向“安全”,车企的叙事逻辑也正在悄然转变。

好用的技术值得被信赖,也应当被推广。但前提是,必须有一套完善的制度来规范技术的使用,车企也需要对可能的风险保持足够的敬畏之心。

尽管不少车企将L3级自动驾驶的量产时间线定在2025年或2026年,但客观而言,真正实现全面自动驾驶的时代仍难以在短期内到来。这也意味着,在可预见的未来,“人机共驾”仍将是智能驾驶的主流形态。

要让智能驾驶走得更远,技术不断进步固然重要,但更关键的是建立起一整套系统性的安全机制。唯有如此,智能驾驶才能在信任中持续向前。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐