汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

中国汽车产业在智能驾驶法规、车用能源多元化、全球数据治理这些关键领域一旦完成制度创新,收获的不只是市场份额,更是握住了未来出行文明走向的“指挥棒”。

2025年的中国汽车产业正经历“量变”到“质变”的临界点:新能源汽车渗透率突破55%,自主品牌全球市占率逼近25%,智能驾驶技术进入规模化落地前夜。然而,繁荣背后暗藏危机,价格战侵蚀行业利润、技术路线分化加剧产业链风险、欧美碳关税与数据壁垒抬高全球化门槛。在此背景下,两会期间长安汽车董事长朱华荣、小米集团创始人雷军、广汽集团董事长冯兴亚等代表的提案,也带来了行业“大佬”们对现实痛点的破局之策。

AI、智驾野蛮生长,制度、法规是关键

智能驾驶技术的商业化落地前夜,制度与法规显然仍有待完善。雷军提出的“全国性自动驾驶测试互认机制”与“专属保险制度”,直指当前跨区域测试重复投入、责任划分模糊的痛点。例如,北京与上海自动驾驶测试数据互认后,企业研发成本可进一步降低,而专属保险的设立将缓解消费者对事故赔偿的担忧,为2026年L3级自动驾驶量产铺平道路。

与此同时,何小鹏建议的“停车场低速无人驾驶试点”,则是从封闭场景切入,通过夜间自主充电、泊车等高频需求积累用户信任,为技术普及提供渐进式路径。

而未来更深层的改变或许在于法律体系的适配,冯兴亚呼吁在《道路交通安全法》中增加“机器驾驶人”定义,这不仅是责任划分的技术性修正,更是对“人车关系”的根本性重构。

其实在汽车逐渐从驾驶工具进化为智能科技载体的金泰能,传统的交通法规逻辑已经无法适应未来的出行方式,人与智驾如何共存是个不小的问题。特斯拉FSD针对驾驶员监控强化的升级就是一个很好的例子,同时也凸显全球立法滞后的共性难题。中国若能率先建立“人机共驾”法律框架,也将在全球智能汽车标准制定中占据先机。

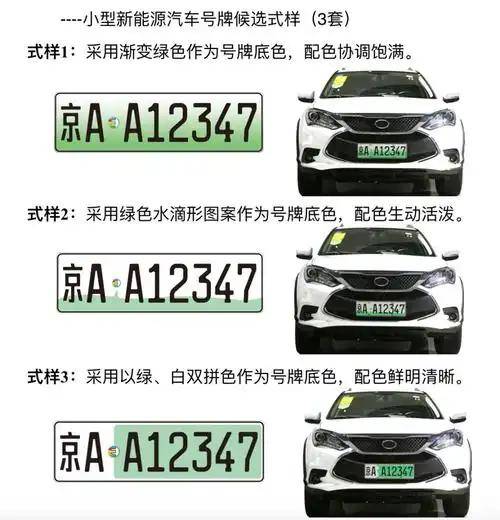

与此同时,雷军关于“新能源号牌集成交通信息卡与二维码”的提案,网友们虽然关注的是设计优化,但提案背后实则为车路协同埋下伏笔。当号牌成为车联网入口,车辆可实时获取道路信息、充电桩状态等数据,这与重庆“车路云一体化”试点形成呼应,该试点通过路侧设备与云端算力,将自动驾驶事故率降低40%。这种“车-路-云”协同模式,正是中国对抗特斯拉纯视觉方案的技术差异化路径。

补能体系、动力能源,仍有巨大潜力

新能源汽车的可持续发展,正从“补能便利性”向“全生命周期低碳化”深化。广汽冯兴亚的提案直击补能体系结构性矛盾:我国公共充电桩数量虽超800万台,但快充占比不足且换电标准不统一导致资源浪费。其建议的“统一大功率充电及换电标准”与宁德时代提出的“电池银行”模式形成产业联动,通过标准化电池包设计,可使换电站建设成本降低、电池循环寿命提升。

广汽与蔚来的换电站兼容性实验表明,统一标准可使单站服务车辆提升数倍,而宁德时代推出的电池护照技术,通过区块链溯源将回收效率提高至75%。这种“生产-使用-回收”闭环,不仅关乎环保,更是应对欧盟《新电池法规》碳足迹追溯的必然选择。

吉利控股集团董事长李书福的“碳足迹管理体系”提案则从全生命周期视角切入,指出当前动力电池回收存在碳核算黑洞。据工信部数据,2024年退役电池总量达35万吨,但规范回收率不足50%,未计入碳足迹的灰色产业链每年导致超200万吨二氧化碳当量排放。

而在能源多元化领域,李书福力推的“甲醇经济”提供了另一种解题思路。中国甲醇产能占全球63%,且煤制甲醇技术可将碳排放降低65%,这为混动车型提供了脱碳新路径。吉利推出的甲醇混动轿车,每公里燃料成本仅0.3元,较燃油车降低40%,在网约车市场已形成商业闭环。更深远的意义在于,甲醇作为氢能载体,可与绿电制氢技术耦合,为氢燃料电池汽车规模化储备基础设施,这种“先混动后氢能”的过渡策略,或将成为中国破解能源卡脖子的独特方案。

强化出海战略,是中国车企的统一目标

中国汽车“出海”已进入2.0阶段,从单纯的产品贸易转向技术标准与产业生态的输出。奇瑞尹同跃、赛力斯张兴海等代表呼吁的“碳足迹国际互认”,正是为了破解欧盟碳关税壁垒,毕竟中国新能源汽车若无法证明供应链低碳属性,将面临每辆车上千欧元的额外成本。

比亚迪在匈牙利建设的零碳工厂,通过光伏发电与绿电采购,将单车碳足迹降低至欧盟标准的70%,这种“本地化生产+低碳认证”模式,或许就是中国车企出海的风向标。

更深层的竞争在于技术标准话语权,朱华荣提出的“国家级汽车海外数据库”,就是要在收集全球法规、气候、路况数据,为车企定制化开发车型提供支持。长安汽车在东南亚推出的右舵电动车,正是基于该数据库调整了电池热管理系统,使续航里程较竞品有所提高。这种“数据驱动型出海”,将中国市场规模优势转化为技术适配能力,形成与日韩车企的差异化竞争力。

结语

2025年两会汽车提案旨在于技术、政策、市场间求取新平衡。技术民主化打破企业壁垒;价值循环化拓展产业价值;竞争升维化推动行业进步。尽管短期内法规完善可能加剧行业洗牌,技术路线争论或致资源错配。可把目光放长远,这场始于电动化替代的产业变革,最终将在生态重构中走向新高度。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐