汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

以往把“谈价格”作为保留节目的传统合资品牌,突然玩起了新能源市场的“一口价”模式。合资车企能否借“一口价”止住颓势,又如何在价格透明化浪潮中避免陷入更深的内卷?

2025年的中国汽车市场,“价格战”似乎在以另一种形式上演。

曾经主导市场的合资车企,如今却纷纷效仿新势力的“一口价”模式。从大众到别克,从德系到日系,固定价格、透明销售的策略迅速蔓延。这一转变看似是传统品牌向新势力“低头”,实则是一场关乎生存的主动求变。面对销量下滑、品牌溢价崩塌与消费者信任危机,合资车企试图通过“一口价”重构市场秩序。然而,这场变革背后既有对旧模式的颠覆,也暗藏新的挑战:如何在透明定价的框架下,避免陷入另一种形式的价格战?

从“品牌溢价”到“产品价值”

合资车企的“一口价”模式,本质上是传统定价逻辑不再行得通了。过去,合资品牌凭借技术积累与品牌光环,通过“指导价+终端优惠”的模糊策略维持利润空间。然而,新能源品牌的崛起彻底打破了这一平衡。特斯拉、蔚小理等车企以直营模式推行全国统一价,消费者逐渐习惯“明码标价、无需议价”的购车体验,对传统4S店的加价套路与价格波动愈发反感。

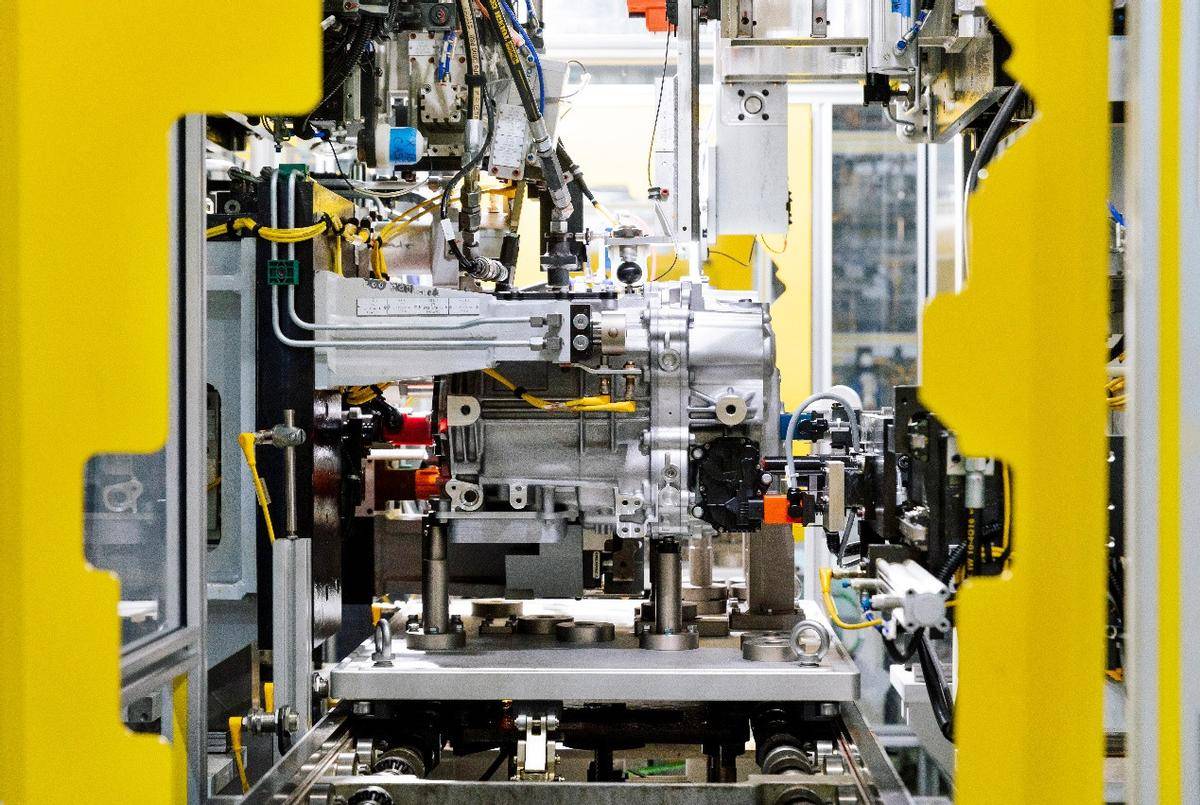

同时,新能源车的性价比优势进一步挤压合资燃油车的生存空间。以比亚迪秦L智驾版为例,其价格下探至10万级市场,却提供中型车尺寸与高阶智驾功能,直接冲击原本20万级的合资车型。面对这种压力,合资车企被迫放弃品牌溢价,转而以“一口价”对标新能源竞品。例如别克君威以10.69万元的定价切入市场,试图以B级车的产品力降维打击A级车市场;大众途昂家族、全新探岳L,以及丰田卡罗拉、本田CR-V、日产天籁也都推出了一口价政策,价格相较之前也显得“一步到位”了许多。

不过笔者认为,传统合资车企采用“一口价”模式更深层的驱动来自消费者价值观的转变。如今年轻一代购车者不再愿意为“信息差”买单,他们更关注产品本身的价值与购车体验的透明性,简化流程、规避套路才是更多消费者的需求。合资车企的“一口价”策略,实则是从“卖方主导”转向“买方思维”的无奈却必要的选择。

从“价格导向”到“价值导向”

传统4S店模式的弊端,是合资车企推行“一口价”的另一推力。长期以来,经销商依赖金融手续费、捆绑保险等附加费用盈利,价格不透明导致消费者信任流失。而新能源品牌的直营模式彻底颠覆了这一逻辑,比如特斯拉的展厅仅提供试驾与下单服务,价格全国统一,销售人员无需通过议价促成交易。

合资车企的“一口价”模式,本质上是对经销商权力的削弱。以一汽大众为例,其推出的“全款一口价”直接切断4S店通过金融方案获利的渠道,迫使经销商转向售后服务与用户体验提升。广汽丰田全面推行一口价后,终端价格差异大幅缩小,消费者投诉率显著下降,品牌稳定性得以重建。这种转变不仅缓解了经销商间的恶性竞争,也倒逼传统渠道向“服务型”角色转型。

然而,经销商的转型并非一帆风顺。过去依赖价差的盈利模式难以为继,部分4S店面临生存危机。对此,别克等品牌尝试通过“试驾基金”和售后增值服务,比如改装套件等增强用户黏性,把经销商从“卖车工具”转化为“服务伙伴”。这一过程中,车企与经销商的博弈仍在持续,但方向已明确:唯有回归服务本质,才能在透明定价时代存活。

要平衡短期销量与长期价值

“一口价”模式看似终结了价格乱象,却也埋下隐患:如果仅仅是把“一口价”看做变相降价,而不是价值重构,合资车企可能陷入新一轮恶性竞争,过度依赖价格刺激可能导致品牌价值进一步缩水。如何避免“一口价”沦为价格战的延续,成为合资车企的核心课题。

首先,定价需与产品力深度绑定。单纯降价难以持久,唯有通过技术升级与配置优化提升性价比。其次,还需要构建差异化价值。当价格透明化成为标配,品牌需要从智能化、服务生态等维度创造新吸引力。

更关键的是,合资车企必须正视技术代际差。当前,不少合资品牌的新能源车型在电池、智驾等领域仍落后于比亚迪、特斯拉等头部玩家。如果仅靠堆砌配置制造“面子工程”,而忽视算法与用户体验,终将被市场淘汰。长期来看,合资品牌需加大本土化研发投入,例如现代、通用已开始打造专为中国市场设计的智舱方案,试图以技术反哺全球市场。

结语

合资车企的“一口价”模式,既是市场倒逼的生存策略,也是行业转型的必经之路。“一口价”模式撕开了传统定价体系的裂口,推动车企从“品牌溢价”转向“产品价值”,从“渠道博弈”转向“服务竞争”。然而,透明定价仅是第一步,如果无法在技术、服务与用户体验上实现真正的革新,这场“价格革命”或将止步于短期销量刺激。未来,唯有将定价逻辑的改变延伸至研发、制造与生态构建的全链条,合资品牌方能在这场生死竞速中重获生机。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐