汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

除夕晚上我与老朋友们照例又聚在了一起,围着一张桌、就着几杯酒,聊聊过去一年的酸甜苦辣以及种种更久远的回忆和趣事。不过与往年不同的是,这次除夕我们十分默契地聊起了同一个话题 —— 使用 DeepSeek 以及对 AI 的看法。

过年期间,DeepSeek 的一度霸榜热搜又激起了一次 AI 的讨论高潮,而对于汽车行业这个当前 AI 最主要的落地场景来说,AI 更是充满了魔力。它既具备在智驾、智舱上落地的真实感,又具备有朝一日让汽车化身四轮机器人的梦幻感。

而在亦真亦幻的感觉之间,汽车市场未来话语权又仿佛模模糊糊地与 AI 牵扯了起来,这简直吊足了车企们的胃口。

在 2024 年 12 月底的 AI Talk 中,当被主持人问及 AI 对于理想意味着什么时,理想 CEO 李想甚至斩钉截铁地答道:

意味着未来的全部。

除了把 AI 当做全部未来的理想外,特斯拉早就以 AII in 之姿誓要成为全球顶尖的 AI 公司;小鹏目标在未来十年进身面向全球的 AI 公司;蔚来董事长李斌说成功的智能电动车公司一定是成功的 AI 公司。

此外,在 2025 年的 CES 上,吉利也发布了自家的「智能汽车全域 AI」技术体系,长城则官宣为了成为全球化的 AI 公司,预计到 2025 年会累计在 AI 方面投资超千亿元。

从现在的情形来看,AI 已经成为了汽车市场新的「兵家必争之地」。

不过,AI 技术难,研发成本高,同时又必须以非常长期的维度去实现商业转化。就当下而言,相比未来可能发生的宏图大展,AI 仿佛更能通过搭建想象力空间为车企创造短期的品牌价值。

所以,基于这一角度来看的话,车企在 2025 年讲 AI 故事,会是炒作吗?

马斯克约架不成,却引爆端到端

2023 年 8 月,在前后共计 1,200 多万名全球网友的关注之下,马斯克直播开着一辆搭载了端到端智驾的 Model S 去扎克伯格家。彼时,全球吃瓜群众都在盯着马斯克和扎克伯格的那场约架到底能不能打成。

结果马斯克和扎克伯格并没有打成架,甚至连面都没有见到,可精明的马斯克却凭借约架噱头成功为特斯拉端到端智驾带成了货,并一举开启了端到端智驾在全球范围内的讨论和逐渐应用。

端到端对智驾的改变是充满了颠覆性的。

在端到端的技术范式下,智驾不再需要堆大量的人力写下一行行代码,去应对根本难以穷尽的 Corner case,而是用大量真实或者仿真的数据去为汽车训练类人的神经网络,最终拉高智驾的能力上限,使之更加类人甚至超越人。

2024 年 1 月份,特斯拉基于端到端方案开发的 FSD V12 开始推送给美国普通用户,其推送说明中就曾写过,端到端神经网络经过了数百万个视频片段的训练,而这些视频片段则替代了 30 万行 C++ 代码。

自 FSD V12 推送之后,FSD 的累计行驶里程迅速从 2023 年 12 月份的不到 8 亿英里,增长到了 2024 年 3 月份的超 12 亿英里。

端到端智驾是 AI 目前在汽车行业落地的最大案例,而特斯拉 FSD V12 则成功验证了端到端智驾对用户的吸引力和价值会有多大。

因此,在特斯拉之后,国内车企纷纷调整智驾路线,抛弃对规则算法的依赖,抄起端到端在智驾市场加速跑马圈地。

回看整个 2024 年,华为的 ADS 3.0、小鹏的 AI 天玑系统、理想的端到端 + VLM、小米的端到端 + VLM 先后发布,同时比亚迪、上汽、长城、奇瑞等也在自家的腾势、智己、魏牌、星途品牌车型上搭载端到端智驾。

从当前的结果来看,在经过了前期多年的沉淀积累和市场培育之后,来到 2024 年,在 AI 的驱动之下,智驾已经进一步成为了车企们打造差异化产品力、提升销量乃至扩大品牌力的一大关键要素。

理想在今年 1 月 15 日公布了一则数据,因为端到端 + VLM 智驾方案的推送,尽管 AD Max 车型的价格比普通车型贵了接近 3 万,但理想 30 万以上车型的 AD Max 交付量占比却能达到 75.4%,40 万以上车型占比则达到 84.6%,让理想迎来了量价齐涨的大好局面。

值得一提的是,理想也因为端到端 + VLM 逐渐补上了品牌在技术形象上的缺口。到了今天这个阶段,类似于理想只会冰箱彩电大沙发这样的粗暴论断已经越发站不住脚了。

还有一个具有代表性的现象需要说一下,那就是越来越多的车企为了增加自家车型在智驾上的产品力和品牌力,纷纷选择抱紧华为的大腿,并在宣发口径上着力放大华为的存在感。

众所周知,华为以智驾为操盘切入点,接连将问界新 M7、问界 M9 打造成现象级的爆款,同时也将自己打造成了用户心中的智驾金字招牌。

除了鸿蒙四界背后的赛力斯、奇瑞、北汽和江淮以外,抱紧华为大腿的还有长安系的阿维塔、深蓝;东风系的岚图、猛士、奕派;比亚迪的方程豹;广汽近期与华为成立了 GH 公司,准备打造全新品牌;还有奥迪也在国内尝试用华为双激光雷达智驾方案来为 Q6L e-tron 赋能。

显而易见,AI 极大改变了智驾的应用能力和商业价值,甚至也改变了汽车市场的竞争形态。但同样显而易见的是,智驾发展到现在仍然有许许多多的问题。

比如高速和城市的高阶智驾已经落地,但还是离不开人的监督来防止意外危险的发生,就算是自动泊车这样相对固定的智驾场景,也偶尔会有撞柱子、撞树等事故发生,而一旦发生,就又会经常出现由于责任划分不明而导致的用户和厂家扯皮的问题。

尽管各种各样的问题还是时有发生,可部分车企还是切实吃到了智驾的商业回报。而为了在未来吃到智驾更多的商业回报,一些跑得快的车企,更是已经布局起了更长期的智驾市场。

离现实比较近的是 L3 级智驾。根据官方消息,到现在无论是新势力,还是传统企业,很多企业都已经拿到了 L3 级智驾测试牌照。不过目前来看,L3 级智驾尽管已经被讨论、被研发了很多年,但能真正使之落地的还是少数。

尊界 S800 和蔚来 ET9,都上车了 L3 级智能驾驶架构,为未来 L3 级智能驾驶的准入做好了准备。此外,小鹏目标在 2025 年实现「L3 级别全场景智能驾驶」,理想则宣布了会在 2025 年实现有监督的 L3 级智能驾驶。

需要用更长时间来落地和商业化的则是 Robotaxi。

目前,特斯拉已发布了 Cybercab;极氪与 Waymo 联手研发的 Robotaxi 正在美国路测;广汽旗下的如祺出行已在广州上线无安全员的 Robotaxi 服务;小鹏也宣布了在 2026 年会正式推出 Robotaxi。不过,这些 Robotaxi 要真正为用户所用,并给企业贡献正向利润,其实还面临着法规准入、用户信任、制造降本等重重困难。

整体上看,AI 已经真实地改变了智驾本身和整个市场,而基于对 AI 的笃定,整个市场又正在向 L3、L4 乃至更高阶的智驾,以及其所代表的更波澜壮阔的市场狂奔,可奔到什么时候才是个头,目前却非常模糊。

OpenAI 的魔力,竟带来智舱的革命

特斯拉做端到端智驾的起点可以回溯到 2022 年 12 月,而恰恰就是在同年 11 月底,OpenAI 发布了 ChatGPT 3.5。ChatGPT 3.5 对人类的语义理解能力和智能回答能力,让整个世界都看到了 AI 的实力和魅力。

由于受到了 ChatGPT 的影响,在 2023 年 5 月份的一次采访中,马斯克还曾一脸认真地说:

特斯拉也会迎来一个所谓的「ChatGPT 时刻」就算不是今年,也不会迟于明年。这意味着,突然之间会有 300 万辆特斯拉可以自动驾驶,然后是 500 万辆,接着是 1,000 万辆......

如今来看,马斯克的预言并没有成真,特斯拉至今依旧没有迎来自己的「ChatGPT 时刻」。不过如上所述,在特斯拉验证完端到端智驾后,中国智驾市场也凭借端到端更加火热繁盛起来。

如果说在智驾方面中国企业与 OpenAI 之间还隔着一个特斯拉,那么在智舱方面,OpenAI 则可以说是直接充当了中国企业的「引路人」。

AI 在智舱内的落地典型就是语音助手。李想在 AI Talk 中曾表示,用完 ChatGPT 之后最大的感觉就是人工智能应该就是这个样子...... OpenAI 非常好地讲明白了聊天机器人最好的体验。

在 OpenAI 发布 ChatGPT 之后,大量车企开始发布 AI 大模型,例如 2023 年 6 月理想发布了 MindGPT;7 月,华为发布了盘古大模型 3.0;10 月,小鹏发布了 XGPT 灵犀大模型......

同时,传统车企在这一阶段也开始加速补课 AI,长城成立了 AI Lab,吉利成立了 AI 智能研究部,奇瑞找来了曾在特斯拉和小鹏负责过智驾的谷俊丽,成立大卓智能......

客观地说,智舱内的语音助手即使在没有像今天这样融入 AI 的情况下,也可以做到车控或者对话,可一旦做好并且在宣发上强调AI,那么就不仅可以做好车控、与用户对话互动等功能,给用户提供实用价值,还能给座舱笼罩上一层独属于 AI 的科技感和神秘感,给用户提供足够的情绪价值。

因此,到了现在,尽管智舱仍然不像智驾那样成为驱动用户购车的关键要素,但不管是好用还是不好用,凡是主流品牌发布的新车,都会多多少少强调下自家车型座舱里的 AI 大模型。甚至,有的品牌已经开始不满足于将 AI 的应用只局限在车上了,理想就是这样。

2024 年 12 月底,搭载了 MindGPT 的理想同学上线手机应用商店。有意思的是,理想同学不仅仅可以做到问答和识别物体,还可以展现出自己推理的过程,让自己显得更加具备可解释性。当然,这也具备一定的表演性质。

如今的手机已经是一个万物连接的枢纽,而理想同学在手机端的抢滩登陆,不仅仅有利于理想进一步做大理想同学这个智能化 IP,还有利于加深理想与用户生活的联结,进一步扩大理想品牌的影响力。这与华为的小艺、小米的小爱以智能家居为载体融进用户家庭几乎如出一辙。

智驾和智舱是 AI 在新能源汽车行业最重要和最具代表性的两个落点,除此以外,AI 在人形机器人上的落地也非常关键。

2021 年 8 月的 AI Day 上,特斯拉发布了 Optimus 的概念,引起了全世界范围内对人形机器人的讨论和关注。到了现在,Optimus 已经初步量产,并可以在特斯拉工厂里做一些简单的生产工作。

根据马斯克的说法,特斯拉会在 2025 年生产数千个 Optimus,如果一切顺利的话,特斯拉会在 2026 年生产 5-10 万个 Optimus,然后到 2027 年再将产量扩大 10 倍。

而对于人形机器人市场的未来,马斯克更是极其乐观,他表示未来或将出现 100-200 亿能够执行通用任务的人形机器人,而这也将催生出 25-30 万亿美元(大约 181.8-218.2 万亿人民币)的巨大市场。

跟特斯拉一样,国内企业对于人形机器人产业也非常看好,但动作没有像特斯拉那么快。

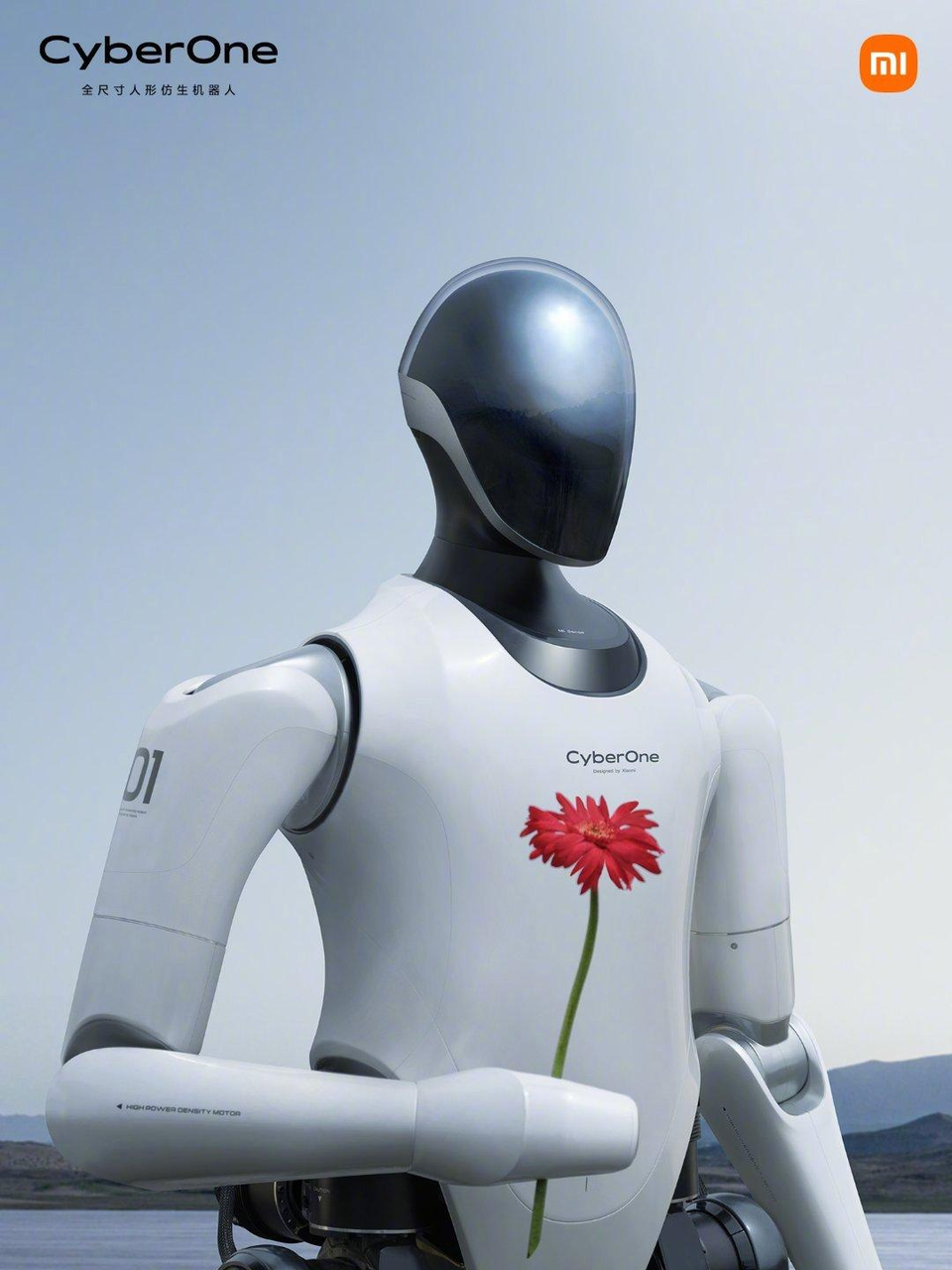

小米涉足人形机器人算早的,早在 2022 年 8 月就发布了首个人形机器人 CyberOne(小名铁大),但 CyberOne 至今还没有成功量产的消息。

目前国内车企里面小鹏已经率先推进了自研人形机器人 Iron 的量产,广汽最近也发布了机器人 Gomate,不过 Gomate 采用了可变轮足的设计,并不是完全的人形机器人,其量产则需要到 2026 年才能实现。

此外,理想已经宣布 100% 会做人形机器人,华为已牵手乐聚机器人探索人形机器人的研发和应用,比亚迪、吉利、长安、奇瑞等许多车企也已经通过自研或者投资的方式涉足人形机器人产业,大量的人形机器人正在呼之欲出。

值得一提的是,上述的智能驾驶、语音助手和人形机器人虽然形态各异、应用不同,但其实它们之间有大量的技术是通用的,虽然当下在各走各路,但将来大概率会有一天交汇在一起,相互支撑,齐头并进,构成一个更宏大的社会图景和商业图景。

李想在 AI Talk 中就做过一个相关的描述:

如果一个人只有语言智能,他足够聪明,但不能行动。如果一个人只有行为智能和空间智能,他像一个普通工种。那么一个人是什么呢?是这几个方面的结合。

离梦想中的「ChatGPT 时刻」还有多远,「数十年」?

「ChatGPT 时刻」实在太诱人了,马斯克在 2023 年说特斯拉会迎来「ChatGPT 时刻」,何小鹏在 2024 年也做过类似的预测,他说完全自动驾驶会在 2025 年迎来「ChatGPT 时刻」。

如今,在经过了智驾、智舱、人形机器人等方面的落地之后,AI 的价值正愈发像一块吊在企业面前能看到但却暂时够不到的金砖,不断吸引着企业抖擞出一身力气克服种种问题激流勇进。

一个典型的问题就是成本。

理想智驾研发副总裁郎咸朋曾跟我们聊过理想在算力上的投入。端到端智驾不依赖堆人力写规则代码,这虽然为车企节约了一定的人力成本,但数据训练所需的云端算力却又非常烧钱。

郎咸朋表示,伴随着智驾参数量的持续扩大,以及未来智驾向 L4 级的深入,理想或许每年单单在算力集群上的花销就达到 10 亿美元左右(大约 71 亿人民币)。

华为的投入更加巨大,在 2023 年中国电动汽车百人会上,余承东就曾经说过华为每年在智能汽车上的投入超过 100 亿人民币,而在 2025 年的全员信中,余承东又表示整个鸿蒙生态接下来都要继续压强投入。

当然,特斯拉的钱比华为烧得还要猛。根据官方财报,特斯拉在 2024 年的累计研发投入达到了 45.4 亿美元(大约 330.2 亿人民币)。

需要注意的是,AI 是一个浩繁的系统性工程,它不仅需要花大量成本堆算力做神经网络训练工作,还需要有配套基建的建设与维护、人才体系和组织能力的有效搭建等。

华为副董事长徐直军在 2024 年的华为全联接大会上就曾指出,AI 技术还处于成长期,技术变化快,多代际产品共存的阶段,对技能要求高,运营维护困难,对很多只具备传统 IT 维护能力的企业而言是重大挑战。

另外,郎咸朋还跟我们聊过 AI 给理想带来的工作模式变化,比如智驾产品经理角色定位的转变。在以往的工作模式下,产品经理的工作重心更偏向于产品功能的设计,而到了现在,则更偏向于处于 AI 与用户之间的关系,逐渐让用户可以更信赖 AI。

也正是因为 AI 当前的高成本和复杂性,其应用能力和用户接受程度仍然比较有限,就像一些有高阶智驾且好用的车型,价格基本要在 20 万以上。

当然,高阶智驾也有向下普及的趋势,小鹏 MONA M03 的顶配版本就有小鹏的「全场景智能辅助驾驶」、「AI 代驾」等功能。零跑也在发力,今年即将上市的 B10 就将搭载激光雷达,而零跑董事长朱江明也表示「再节俭也不能减少智驾的投入」。

不过,结合智驾、智舱以及人形机器人当前的现状来看,AI 的某个局部应用也许会较快地迎来「ChatGPT 时刻」,就像何小鹏说的完全自动驾驶,但 AI 整体迎来「ChatGPT 时刻」大概率仍然有很长的一段坎坷路,何小鹏也曾说过:

坚信 AI 时代的到来,但是同时也要做好数十年逐步成熟和逐步规模落地的准备。

2025 年谈 AI,是在炒作吗?

特斯拉当前的市值大约为 1.26 万亿美元(大约 9.16 万亿人民币),而丰田的大约为 0.25 万亿美元(大约 1.82 万亿人民币),两者的主要业务都是在全球市场卖车,但特斯拉的市值却是丰田的 5 倍多,一个非常关键的原因就是特斯拉在 AI 上的想象力太丰富了。

无独有偶,理想身上也发生了类似的故事。李想在 AI Talk 上宣布 100% 开发人形机器人、 L4 级自动驾驶等相关计划后,理想在港股和美股的股价也均应声上涨,其中港股盘中一度涨超 6%。

恰如每个新事物或者技术潮流兴起时,都会引起一阵资本热潮和市场讨论一样,如今车企搞 AI 不仅是在把住时代的脉搏,还是在把住资本市场和用户注意力的脉搏,有相关的成绩自然更好,就算没有,也可以树立下紧跟时代风潮的先锋品牌形象。

尤其是在中国现在的竞争环境中,销量和流量几乎缺一不可,如果不讲讲新故事,恐怕就会由于新鲜感的缺失而导致新事故了。

因此,车企在 2025 年谈 AI 免不得或多或少的有炒作成分在。不过话说回来,AI 的重要性已成行业内外的共识,车企也没有关起门来做事的道理。

当然,车企在 AI 这条路上一往无前的同时,也必须要沿途下蛋。如果只谈未来不讲现在的话,资本和用户有时也会失去耐心,特斯拉在「WE,Robot」发布会后,股价一下就跌去了接近 9%,市值蒸发 670 亿美元(大约 4,873 亿人民币)。

AI 一路发展到今天,尽管技术和资金门槛高,商业落地难,但其实已经硕果累累,只不过在具体应用和商业转化上还需要用很长的时间去一步步沉淀。

而对于车企们来说,背负的压力则不禁又大了一层 —— 在新能源汽车行业以「车」为核心的血腥厮杀没结束的同时,一场以 AI 为核心的群雄逐鹿又已经在「山雨欲来风满楼」了。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐