汽车头条App

汽车头条公众号

当前位置: 首页 正文

2月18日,雷克萨斯(上海)新能源有限公司的成立,被外界视为这个日系豪华品牌在中国市场“全面电气化”的里程碑。然而,注册资本1071亿日元(约51.3亿元人民币)的巨额投入、2027年投产的时间表,以及“划时代生产技术”的承诺,在销量持续下滑、新能源转型滞后的现实面前,更像是一场迟到的赌注。面对中国本土新势力的崛起和特斯拉的垂直整合优势,雷克萨斯的转型路径已显露出难以弥合的断层。

转型迟缓,从“黄金时代”到“油改电”困局

雷克萨斯曾以“进口+高保值率”的标签在中国豪华车市场独树一帜,但这一优势在新能源浪潮下迅速瓦解。2022年,其全球销量同比下滑18%,中国市场跌幅达22%,主力车型ES、RX销量腰斩;2023年上半年,雷克萨斯在华销量继续下滑18.5%,成为豪华车市场中唯一逆势下跌的品牌。

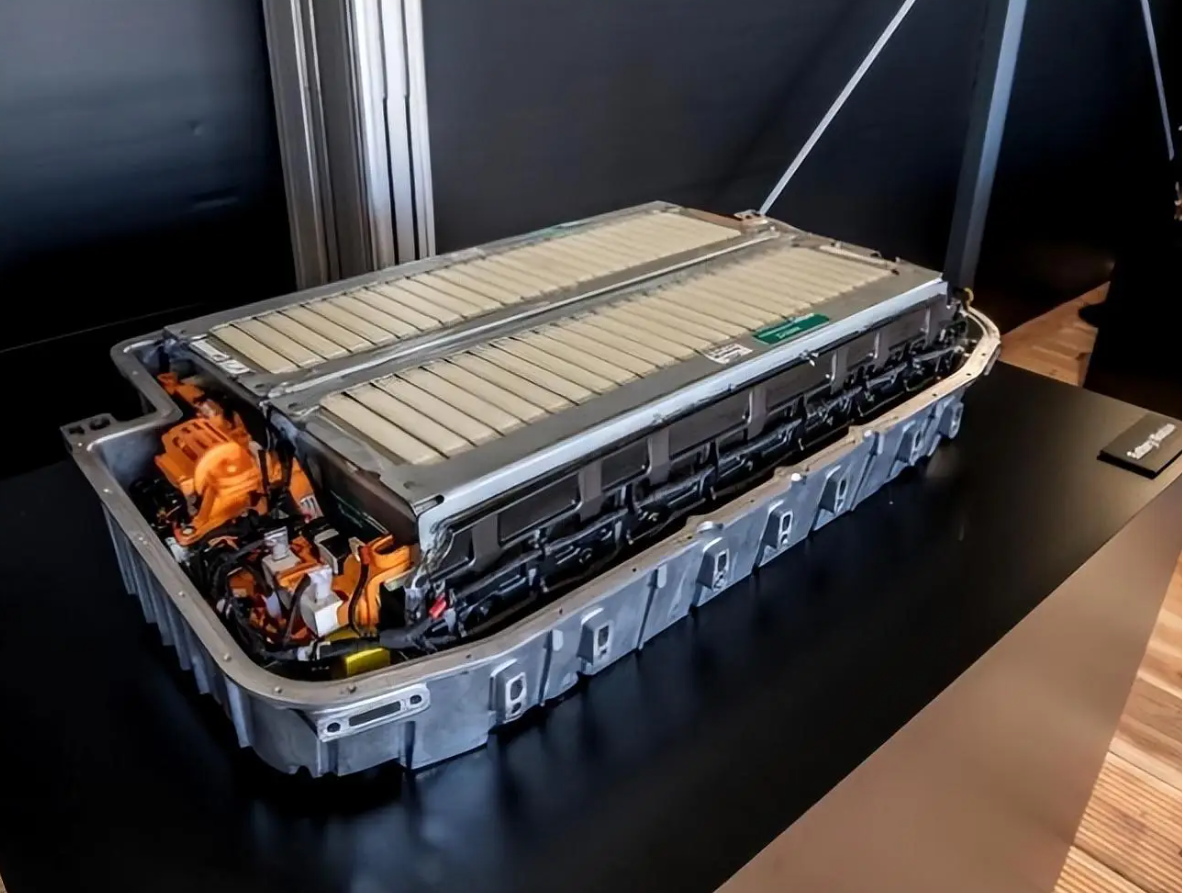

其核心问题在于新能源产品的严重缺位,截至2025年,雷克萨斯在售新能源车型仅有基于燃油平台改造的UX EV和NX PHEV,前者2022年销量仅2279辆,后者几乎可忽略不计。而在2023年推出的首款纯电平台车型RZ,起售价36.99万元,但续航、智能化水平均落后于同价位的蔚来ET5、极氪001,市场反响冷淡。

这种“油改电”策略暴露了雷克萨斯对电动化的保守态度,即便其电气化车型销量占比达36%,但主要依赖混动车型,纯电产品几乎未形成有效竞争力。

市场挤压:供应链桎梏与中国品牌围剿

雷克萨斯的销量下滑不仅是技术问题,更是体系能力的全面落后,作为唯一未国产化的主流豪华品牌,其生产高度依赖日本本土供应链。2022年因芯片短缺和疫情导致的工厂停产,直接造成中国市场“无车可卖”。即使成立上海新能源公司,2027年投产的时间表也意味着至少两年空窗期,难以缓解当下困局。

在雷克萨斯等待的时期,国产品牌也在悄然出手。2023年1月,蔚来销量首次超越雷克萨斯,理想、极氪等品牌则通过智能座舱、超充网络和用户社区运营,抢占30万-50万元市场。相比之下,雷克萨斯的“工匠精神”叙事在电动化时代显得苍白。当消费者更关注续航、智驾和补能效率时,其传统优势已无法转化为市场话语权。

固态电池赌注:技术救赎还是空中楼阁?

雷克萨斯将翻盘希望寄托于丰田的固态电池技术:计划2027年量产续航1000公里、充电10分钟的新车型。然而,这一战略同样存在风险。到2027年,中国新能源渗透率只会到达一个新的高峰,特斯拉、宁德时代等企业同样在加速固态电池研发,雷克萨斯的先发优势可能被稀释。

丰田虽宣称技术突破,但固态电池的良品率、生产成本尚未经过大规模验证,若无法实现成本控制,高价策略将再次削弱竞争力。即便技术落地,雷克萨斯仍需重建消费者对其“科技品牌”的认知,而蔚来、小米等已通过更新更好的产品和生态服务完成了用户心智占领。

想要成为第二家特斯拉,为何难以复制成功?

特斯拉的成功源于“垂直整合+迭代速度”的颠覆性模式,而雷克萨斯的转型则暴露了传统车企的结构性困境。丰田的决策链条冗长,从技术研发到市场投放需经历多层审批,而特斯拉可通过OTA快速迭代功能,甚至重新定义产品价值。

此外,特斯拉的超充网络、能源业务构成闭环,而雷克萨斯仍依赖4S店体系,在用户运营、补能基建上缺乏布局。特斯拉通过Model 3/Y实现规模化,同时以Cybertruck、Cybercab维持高端形象;雷克萨斯在现在却为了生存只能疯狂降价,损害了豪华调性,陷入“以价换量”的恶性循环。

汽车网评:转型不是选择题,而是生死时速,雷克萨斯萨斯的处境就是这样。为什么本文提及的案例许多都来自几年前,正是因为雷克萨斯近几年的动作乏善可陈。当电动化从“趋势”变为“生存法则”,任何技术崇拜或品牌遗产都无法抵挡市场规律的碾压。

成立上海新能源公司的举措,虽展现了转型决心,但2027年的时间表、固态电池的未知数,以及本土化能力的缺失,都让这场豪赌充满不确定性。在“快鱼吃慢鱼”的新能源赛道上,雷克萨斯或许能凭借丰田的技术储备存活,但注定无法成为下一个特斯拉,后者早已将竞争维度从“造车”升格为“定义未来”。

评论 0

作者信息

更多资讯推荐